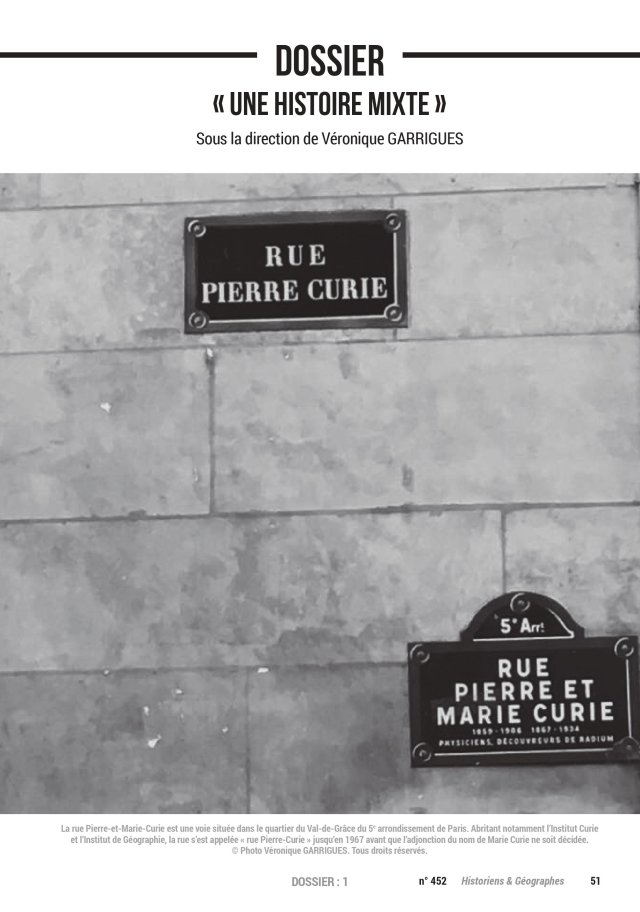

Il ne s’agit donc plus de se concentrer sur des figures féminines, mise en exergue pour leur exemplarité, ce que Françoise Thébaud nomme « l’histoire au féminin » [3], mais au contraire de proposer une lecture sexuée des événements historiques, de déplacer son regard pour interroger les identités féminines et masculines et leur construction, de questionner la pertinence des césures chronologiques, de déconstruire les stéréotypes liés à la place des femmes dans les sociétés anciennes ou contemporaines. L’ambition de ce dossier est de montrer qu’il est possible de sortir d’un schéma où le masculin serait l’universel, et le féminin l’exception, malgré le trouble produit par la langue française.

Les articles proposés couvrent un large sceptre chronologique, des sociétés sans écritures jusqu’à l’histoire contemporaine. Ils sont autant de pistes de réflexion pour ré-interroger nos savoirs à partir de mises au point historiographiques, pour revenir sur des acquis ou des impensés des sciences historiques, pour déconstruire des normes sexuées. Par les nombreux exemples proposés, il est possible de s’interroger autant sur le genre des objets que des espaces, de repenser les rapports de pouvoir, leur construction et les processus de domination, de dépasser l’anecdotique et l’allégorique assignés au féminin.

L’histoire mixte cherche à accompagner un changement de regard en s’interrogeant sur le choix des documents proposés aux élèves, en modifiant les questionnements, en intégrant les actrices de l’histoire au « roman national », en s’interrogeant sur les représentations données à voir dans les manuels, en dépassant les évidences d’une histoire de facto masculine. Débarrassée des oripeaux androcentrés, l’histoire mixte, inclusive par nature, comporte une dimension civique qui doit permettre à la jeunesse de se projeter dans un corps social composite.

Véronique Garrigues. [4]

SOMMAIRE

• Préface par Véronique GARRIGUES 53

• Quelle place pour les femmes dans l’histoire enseignée ? par Julie PILORGET et Véronique GARRIGUES [article en ligne le 18/12/2020, supplément numérique et en ligne en accès libre

• Les objets archéologiques des sociétés anciennes sans textes peuvent-ils être « masculins » ou « féminins » ? par Chloé BELARD 55

• Le pouvoir des femmes dans les abbayes : l’exemple de la Sainte-Trinité de Caen (XIe-XIIIe siècle) par Catherine LETOUZEY-RÉTY 62

• Les femmes comme intermédiaires culturelles des Lumières par Aurélie CHATENET-CALYSTE 71

• Permanences et mutations de la société française au XIXe siècle. L’évolution de la place des femmes par Caroline MULLER 77

• Cristina Trivulzio de Belgiojoso, actrice de l’unité italienne par Xavier DESBROSSE 83

• Les femmes, figures de la Résistance par Catherine LACOUR-ASTOL 88

• Femmes, genre et colonisation en Afrique subsaharienne : une historiographie féconde par Pascale BARTHÉLÉMY 93

TABLE OF CONTENTS Special File “A mixed history”

- Directed by Véronique GARRIGUES

- Special file in partnership with the Mnemosyne association – An association for the development of women and gender history

• Foreword by Véronique GARRIGUES 53

• What role for women in the history currently taught ? by Julie PILORGET and Véronique GARRIGUES online article, available on the website, www.aphg.fr

• Can archeological objects related to text-less ancient societies be “male” or “female” ? by Chloé BELARD 55

• The power of women in abbeys : the example of the Holy Trinity in Caen (11th-13th centuries) by Catherine LETOUZEY-RÉTY 62

• The cultural middlewomen of the Enlightenment by Aurélie CHATENET-CALYSTE 71

• Stability and mutations in 19th century French society. The changing position of women by Caroline MULLER 77

• Cristina Trivulzio de Belgiojoso, an agent of Italian unification by Xavier DESBROSSE 83

• Women as figureheads of the Resistance by Catherine LACOUR-ASTOL 88

• Women, gender and colonization in sub-Saharan Africa : a rich historiography by Pascale BARTHÉLÉMY 93

© Les services de la Rédaction d’Historiens & Géographes - Tous droits réservés. 30 novembre 2020. Traduction (anglais) : Etienne Arrivé. Mise en ligne le 14 décembre 2020.