Refaire l’Armée française, du début de l’année 1943 à la Victoire en 1945, c’est se placer au confluent de trois questions.

Refaire une armée pour libérer le pays : c’est la dimension militaire et interalliée de la Libération ; refaire l’Armée de la République : c’est la question de l’« outil » militaire, aux ordres du pouvoir politique

refaire l’Armée de la France, c’est refaire un instrument d’une puissance à reconstruire.

L’Armée est en effet avant tout un instrument politique, aux ordres d’un pouvoir politique, au service de la politique d’un Etat. C’est le cœur de l’exercice de la souveraineté et donc des moyens de celle-ci. « La défense ! C’est là en effet la première raison d’être de l’Etat. Il n’y peut manquer sans se détruire lui-même » dira le général De Gaulle à Bayeux, le 14 juin 1952 [1].

Quelle est la situation, de ce point de vue, à partir de novembre 1942 et à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord ?

Un Etat français entièrement occupé du 11 au 27 novembre, sans l’Empire, sans la Flotte [2], puis un gouvernement milicien à la solde de l’occupant. Une France libre, puis combattante à compter de juillet 1942, mais diversement acceptée et reconnue par les Alliés et l’URSS. Un Empire rallié à la France libre, puis au Comité français de libération nationale, de juillet 1940 au printemps 1943, au milieu de combats et de querelles entre Français. Un pouvoir politique divisé et mal assuré à l’extérieur. Plusieurs armées dans un état très différent. Des prétendants à Alger qui tous, de novembre 1942 à juin 1943 cherchent avant tout à s’appuyer sur une force militaire : Darlan, Giraud, De Gaulle.

C’est donc bien la question de l’articulation du politique au militaire qui se pose et n’est assurée que difficilement en juin 1943. C’est aussi celle de l’articulation d’une armée française et d’une coalition militaire, qui n’est réglée que difficilement, tardivement et incomplètement, après la libération de Paris et la reconnaissance du gouvernement provisoire de la République française par les Etats-Unis, le 23 octobre 1944. Dès lors, la place et le rôle de l’Armée française, à reconstruire et reconstruite entre 1943 et 1945 font l’objet de discussions âpres entre Français, entre Français et Alliés, entre Alliés eux-mêmes [3].

De Gaulle et Giraud. De Gaulle et les Alliés. Paris, Strasbourg, le Rhin et l’Allemagne.

Au-delà de la question politique : quelle place pour l’Armée dans la Libération du territoire ? Militaire : quelle place pour l’Armée dans les opérations interalliées ? L’équation à résoudre est bien celle de l’autonomie ou de la dépendance d’une Armée française vis-à-vis d’Alliés auxquels elle doit, pour une bonne part, sa renaissance et ses capacités opérationnelles.

Refaire l’Armée, c’est donc bien refonder un outil militaire.

Libérer la France et marcher sur le Rhin, c’est se servir de l’Armée comme d’un instrument politique, même si celui-ci est intégré dans une coalition. La question d’un contrôle opérationnel des troupes françaises par le commandement allié est au confluent de ces deux versants d’une même complexité politique, militaire et guerrière : c’est celle de la dépendance, de l’interdépendance, de l’indépendance militaires de l’Armée française au combat, entre 1943 et 1945.

1. Refaire l’Armée française : la question de l’outil militaire

L’Armée de terre qui renait, c’est l’Armée de la France combattante, l’Armée d’Afrique et une Armée nouvelle en même temps. Deux conceptions de l’Armée s’opposent très vite, dès le début de l’année 1943. Pour le général d’armée Henri Giraud, « Un seul but, la victoire ! » [4]. Il faut refaire l’Armée française. Le reste ne compte pas. Pour Charles De Gaulle, le refus de la défaite, l’unité française dans la résistance, par la libération et pour la victoire, l’affirmation de la souveraineté de la France sont un tout ; d’emblée, le général De Gaulle ne conçoit qu’une Armée reconstruite, française et sous son autorité.

C’est d’ailleurs la subordination du militaire au politique qui réglera la question, après la formation du Comité français de libération nationale (CFLN) en juin 1943, le soutien au général De Gaulle de la Résistance à travers son Conseil national et le cantonnement plus ou moins volontaire du général Giraud aux seules questions militaires. Pour essentielles qu’elles soient, celles-ci ne sauraient être décidées que par une autorité politique. La question a été posée au moment du débarquement en Corse, en septembre 1943. La réponse est énoncée le 6 novembre, avec la prééminence du politique sur le militaire au sein du CFLN.

Le contexte du début de l’année 1943, c’est bien cependant la guerre des Alliés, anglo-américains et soviétiques. C’est dans ce contexte que les Américains jouent la « carte » Giraud : Weygand, sans Vichy. Parce que ce général entend remettre une Armée française au combat, mais pas la France comme l’entend le général De Gaulle. De ce point de vue, la conférence d’Anfa porte logiquement aussi sur le soutien des Alliés à la modernisation militaire de l’Armée française, unifiée à partir d’août 1943 [5]. A la diligence des Etats-Unis [6].

Il est prévu que sept divisions d’infanterie (DI) et quatre divisions blindées (DB) seront constituées. Début 1944, cinq DI et trois DB sont formées : la 1ère division de marche d’infanterie (DMI), ex-1ère division française libre, la 2ème division d’infanterie marocaine (DIM), la 3ème division d’infanterie algérienne (DIA), la 4ème division marocaine de montagne (DMM) et la 9ème division d’infanterie coloniale (DIC) et les 1ère, 2ème et 5ème divisions blindées.

Ce sont ces troupes qui donneront naissance aux deux grandes unités que sont l’Armée « A », transformée en Corps expéditionnaire français en Italie (CEF), placée sous le commandement du général Alphonse Juin et l’Armée « B » aux ordres du général Jean de Lattre de Tassigny.

Trois problèmes se sont posés cependant : celui de la part des soldats « indigènes » dans ces unités, qui dépasse souvent la moitié des effectifs - ce qui ne convient pas aux Américains - celui d’une mobilisation qui porte, pour l’essentiel, sur l’Afrique du Nord [7], et celui de l’amalgame des troupes d’AFN avec les forces militaires issues de la France combattante [8].

La dernière question est de loin celle qui a fait couler le plus d’encre. Sans en contester ni en diminuer la portée, elle mérite d’être complétée par une approche en termes d’équipements, d’encadrement et d’organisation pour déboucher sur l’essentiel, c’est-à-dire l’emploi de cette Armée française reconstruite dans les opérations. Question militaire en apparence, politique en fait, parce qu’elle porte sur le degré de dépendance de l’Armée française vis-à-vis des Alliés, de leur stratégie, de l’équipement et de l’organisation de leurs forces et de la planification opérationnelle qui en est la traduction.

La pièce maîtresse de l’organisation des unités de combat des armées américaines, au plus près du terrain, repose à partir de septembre 1943 sur la formation des divisions blindées, fer de lance de l’US Army, en Combat Commands ou « groupements tactiques » (GT). Ils réunissent armes de mêlée (infanterie et blindés) et armes d’appui (artillerie, génie, transmissions). Interarmes et interopérables, y compris entre alliés puisque toutes les forces militaires alliées, sur le théâtre occidental, sont configurées de la même façon, ces GT peuvent passer, pour les besoins d’une opération, du contrôle opérationnel d’une grande unité à une autre.

L’organisation des divisions d’infanterie est fondée, à partir de 1942, sur l‘articulation d’une motorisation très poussée, d’une artillerie puissante, d’une organisation « ternaire » à base régimentaire [9]. La souplesse d’emploi, la puissance de feu et la mobilité de ces unités ont pour corollaire une intégration formelle, logistique et opérationnelle dans un ensemble et les états-majors alliés, autrement dit britanniques et américains décident, seuls, de la planification, de leur affectation et de leurs conditions d’emploi.

Dès 1943, il est donc clair que l’équipement, l’organisation et l’entraînement des troupes françaises se font dans le cadre des dispositions et du dispositif américains. Si les régiments français subsistent, avec leurs longues et belles traditions militaires, c’est une armée nouvelle qui est refondée, dans le contexte des nouvelles conditions du combat sur le front occidental. En mai 1945, avec le renfort des combattants endivisionnés issus des Forces françaises de l’intérieur (FFI), un million 300000 soldats français sont, de ce point de vue, partie d’une armée française intégrée dans un dispositif opérationnel allié [10].

La marge de manœuvre politique du gouvernement français est à la mesure de cette intégration. La situation est encore plus nette pour l’Armée de l’Air et pour la Marine nationale. L’Armée de l’Air est rééquipée par les Alliés, essentiellement américains, complètement intégrée dans les formations aériennes alliées, soumise aux plans opérationnels des Alliés. Il en est de même d’une Marine nationale qui ne pèse d’aucun poids dans les plans opérationnels d’Alliés qui lui mesurent son réarmement.

En novembre 1942, exceptées les Forces aériennes françaises libres (FAFL) équipées par les Britanniques, entraînées par les Britanniques et intégrées pour l’essentiel à la Royal Air Force, les matériels disponibles en Afrique française du Nord (AFN) sont périmés et bien des techniques et des concepts d’emploi sont étrangers aux pilotes français, à l’écart de la guerre moderne depuis plus de deux ans.

De janvier à juin 1943, le rééquipement d’origine américaine est lent. Plusieurs facteurs l’expliquent : priorité à la formation des pilotes américains, priorité aux matériels destinés aux forces américaines en Grande-Bretagne, une forme de doute, aussi, à l’égard de la loyauté de certains pilotes français. A peine équipés de chasseurs modernes Curtiss P 40, deux d’entre eux, du groupe de chasse Lafayette qui pire est, n’ont-ils pas rallié Vichy, le 11 janvier 1943 ?

Les forces aériennes françaises, organisées en « groupes » calqués sur le modèle allié sont intégrées dans les formations alliés, et soumises aux grands commandements opérationnels : bombardement, chasse, reconnaissance, transport. Il en est d’ailleurs de même du régiment « Normandie Niémen » qui se bat aux côtés des Soviétiques sur le front de l’Est. Il est vrai cependant que la couverture aérienne de la 1ère Armée, dans la campagne d’Allemagne, sera le plus souvent assurée par l’Armée de l’Air : un Tactical Air Command français. Sous contrôle opérationnel allié, bien entendu [11].

Comment refaire, à partir d’éléments épars, disparates, et souvent dépassés, une Marine, en 1944 ? En juin 1943, non comprises les Forces navales françaises libres (FNFL) devenues Forces navales en Grande-Bretagne (FNGB) et intégrées à la Royal Navy, le total cumulé des forces navales de l’Empire atteint péniblement 250000 tonnes. Moins de la moitié de la Marine de 1939. Et dans quel état ! Comment de plus refaire une seule Marine, alors que la Marine restée fidèle au maréchal Pétain a porté, plus visiblement et plus politiquement que les autres armées, le soutien au régime de Vichy, la compromission avec l’occupant, une ligne de crête qui a bien failli l’emporter vers une guerre aux côtés des Allemands ?

Là aussi, les choses sont claires. Un état-major à Alger, complètement subordonné aux Américains. Une modernisation à la discrétion et au choix des Américains. Le résultat : en juin 1944, 350000 tonnes de navires de guerre de valeur inégale. Le réarmement naval s’effectue sous contrôle politique, à la mesure de l’importance attachée à la marine et aux questions navales par Franklin D. Roosevelt et par Winston Churchill, tous deux anciens ministres de la Marine [12]. En particulier, pas de porte-avions et pas d’aéronautique navale, alors que le porte-avions est devenu le Capital Ship des flottes de guerre depuis 1941 et la marque de la puissance d’un Etat ! Les unités neuves sont des unités légères, pour des missions subalternes, dans une guerre dont la composante maritime est essentielle pour les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Une subordination complète, aux ordres du commandement allié [13].

C’est dans ce contexte qu’en Tunisie et en Italie les soldats de l’Armée française échappent aux querelles entre Français, démontrent leurs qualités opérationnelles, celles d’une infanterie endurante et sachant manœuvrer, d’une artillerie efficace et d’une troupe bien encadrée et bien commandée, celles de Français qui prouvent qu’ils peuvent toujours être de bons combattants. Aux ordres des Alliés.

En Tunisie, de novembre 1942 à mai 1943, c’est l’Armée de Weygand qui se bat. Une Armée équipée, encadrée, entraînée comme en juin 1940. Le XIXème corps d‘armée conduit une action retardatrice pour permettre l’arrivée des Britanniques au nord, des Américains au centre et des Britanniques et des Français libres au sud du théâtre. C’est dans ce contexte que dès février 1943, l’exigence de se conformer aux exigences du contrôle opérationnel américain apparaît, chez les chefs militaires français, comme la contrepartie des moyens nécessaires au réarmement aérien et terrestre.

Le contexte du début de l’année 1943, c’est bien cependant la guerre des Alliés, anglo-américains et soviétiques. C’est dans ce contexte que les Américains jouent la « carte » Giraud : Weygand, sans Vichy. Parce que ce général entend remettre une Armée française au combat, mais pas la France comme l’entend le général De Gaulle. De ce point de vue, la conférence d’Anfa porte logiquement aussi sur le soutien des Alliés à la modernisation militaire de l’Armée française, unifiée à partir d’août 19432. A la diligence des Etats-Unis3.

Il est prévu que sept divisions d’infanterie (DI) et quatre divisions blindées (DB) seront constituées. Début 1944, cinq DI et trois DB sont formées : la 1ère division de marche d’infanterie (DMI), ex-1ère division française libre, la 2ème division d’infanterie marocaine (DIM), la 3ème division d’infanterie algérienne (DIA), la 4ème division marocaine de montagne (DMM) et la 9ème division d’infanterie coloniale (DIC) et les 1ère, 2ème et 5ème divisions blindées.

Ce sont ces troupes qui donneront naissance aux deux grandes unités que sont l’Armée « A », transformée en Corps expéditionnaire français en Italie (CEF), placée sous le commandement du général Alphonse Juin et l’Armée « B » aux ordres du général Jean de Lattre de Tassigny.

Trois problèmes se sont posés cependant : celui de la part des soldats « indigènes » dans ces unités, qui dépasse souvent la moitié des effectifs - ce qui ne convient pas aux Américains - celui d’une mobilisation qui porte, pour l’essentiel, sur l’Afrique du Nord, et celui de l’amalgame des troupes d’AFN avec les forces militaires issues de la France combattante.

L’offensive conjointe à partir de l’Algérie et de la Libye prend du temps, à la mesure d’une forme d’inexpérience américaine vite compensée par les leçons du terrain. Tunis tombe le 7 mai 1943. 250000 soldats allemands et italiens qui se sont battus avec acharnement sont faits prisonniers. Stalingrad en Tunisie…

De la campagne de Tunisie, les états-majors américains retiennent une leçon : l’unité de commandement et le contrôle opérationnel des forces doivent être assurés le plus fermement possible. Le général Dwight Eisenhower en sera l’artisan.

La campagne d’Italie s’engage dans des circonstances politiques sensiblement différentes. Le CFLN est en place depuis juin 1943. Le débarquement en Sicile a eu lieu en juillet 1943. En septembre, l’Italie a changé de camp. Dès le mois de décembre, des unités françaises y sont au combat. Rome est prise le 4 juin. Les opérations en Italie auront jusqu’en mai 1945 fixé nombre d’unités allemandes, avant que le commandement allié prenne la décision d’engager l’épreuve définitive, en France ou dans les Balkans, alors que les relations entre états-majors américains et britanniques sont rendues très difficiles par la question de la stratégie en Méditerranée [14]. La position de la France compte pour bien peu dans ces débats qui ne sont pas seulement militaires.

Le CEF au complet est à pied d’œuvre en février 1944 [15] : 112000 hommes dont 52% d’origine maghrébine. En juin, les troupes de montagne françaises débordent les défenses allemandes. C’est le général Juin qui a su convaincre le commandement allié qu’il fallait cesser les assauts frontaux à la Cassino et adopter une tactique de combats par les hauts et les pénétrations ensuite, pour déborder l’ennemi. Il n’empêche : en Tunisie comme en Italie, si l’Armée française tient une place dans la guerre, elle accepte et assume une subordination militaire, matérielle et opérationnelle par rapport aux Alliés et, en fait, aux Américains. Propédeutique, ou prévention à l’égard de la campagne à venir, celle de la libération du territoire, avec des enjeux bien plus décisifs dans le contexte d’une guerre totale, d’effectifs bien plus importants, d’un contrôle opérationnel encore renforcé ?

2. Les campagnes de la Libération : l’Armée comme instrument politique

Paris et Strasbourg, ce sont Leclerc et une unité singulière au sein des armées alliées : la 2ème division blindée. Rhin et Danube, ce sont De Lattre et l’Armée d’Afrique, intégrée à la manœuvre générale des armées alliées. Les campagnes oubliées ce sont, aux marges de la victoire, les poches de l’Atlantique, les combats dans les Alpes, les rizières indochinoises.

La « 2ème DB », formée à Temara au Maroc, entraînée à Aintree en Angleterre, débarque en France en août 1944. Héritière de la « colonne Leclerc » et de la « Force L », équipée, entraînée, encadrée à l’américaine [16], son histoire, sa composition, son esprit en font à la fois la plus gaulliste et la plus politique des grandes unités françaises de la Seconde guerre mondiale. Les soldats de la France libre y combattent aux côtes des cuirassiers, chasseurs d’Afrique, spahis … [17] et fusiliers-marins et ce sont des Républicains espagnols de la 9ème compagnie du 1er bataillon du régiment de marche du Tchad qui veilleront à la sécurité du général De Gaulle lors du défilé du 26 août. Sous les plis du drapeau de la République espagnole et de celui de la République française [18]. Aux ordres d’un gentilhomme picard, officier par éducation, Français par tradition et rebelle par destination [19].

L’enjeu, ce sont à la fois la libération du territoire, la maîtrise du pouvoir politique, la victoire militaire.

Organisée en trois GT lourds et un GT léger, parfaitement intégrée à l’armée du général Patton et aux modes opérationnels américains, la DB combat en Normandie et se révèle très vite comme une unité d’exception, avec des soldats d’exception et un chef d’exception [20]. C’est aussi et peut-être surtout sur la base de cette reconnaissance militaire que les chefs américains, les généraux Eisenhower, Bradley et Patton vont, non sans réticences, permettre à la 2ème DB d’infléchir les objectifs alliés. Ce sera Paris et sa libération, alors que la ville n’a plus aucun intérêt stratégique, que la bataille de Normandie est terminée, que l’armée allemande retraite vers l’est.

Dans le cadre de cette analyse il y a là une utilisation, par le général De Gaulle, d’une unité française à des fins plus politiques que militaires, aux yeux des Alliées à tout le moins. Complètement intégré aux forces américaines sur les plans matériels, logistiques, opérationnels, Leclerc s’en affranchit sur le plan politique. Il est, le 24 août 1944, hors-hiérarchie. Pleinement dépendant, pleinement interdépendant, pleinement indépendant [21].

La libération de Paris est une bataille peu coûteuse contre un ennemi qui se bat sans détermination et cherche une sortie honorable. C’est surtout au cours de celle-ci que se jouent les relations le plus souvent difficiles entre le Gouvernement français et son Armée, les débris de Vichy, les Américains, le Front national et les communistes, la Résistance intérieure et le Conseil national de la Résistance. C’est donc bien le résultat d’une entreprise politique dont la 2ème DB, appuyée par la 4ème DI américaine, est l’instrument. Il n’empêche : si c’est De Gaulle qui l’a voulue et Leclerc qui l’a accomplie, ce sont les chefs alliés qui l’ont rendue possible, au premier rang desquels le général Eisenhower [22].

Direction l’est de la France, toujours au sein des armées américaines et sous leur contrôle opérationnel : Dompaire le 13 septembre, le col du Dabo le 19 novembre, Strasbourg le 23. Le serment de Koufra est tenu. L’allegro vivace final conduira les soldats de Leclerc jusqu’à Berchtesgaden, en mai 1945 [23].

Combien différente de cette unité singulière, est la 1ère Armée du général de Lattre ! Ayant hérité en droite ligne de l’Armée d’Afrique, de ses régiments et de ses traditions, avec à sa tête un chef qui a rallié la France qui se bat à la suite de l’occupation de la zone dite « libre », le 11 novembre 1942, elle est également équipée, organisée et entraînée à l’américaine, et ses objectifs comme ses opérations pleinement intégrées à la planification d’ensemble des théâtres d’opérations alliés [24]. Le général De Gaulle le reconnait dans ses mémoires, lorsqu’il écrit que « … jamais les Anglo-saxons ne consentirent à nous traiter comme des alliés véritables. Jamais ils ne nous consultèrent, de gouvernement à gouvernement, sur aucune de leurs dispositions (…) ils cherchaient à utiliser les forces françaises pour les buts qu’eux-mêmes avaient fixés, comme si ces forces leur appartenaient et en alléguant qu’ils contribuaient à les armer » [25].

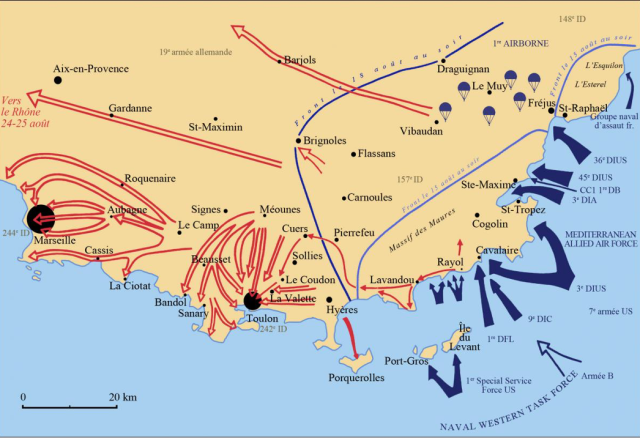

D’ailleurs, s‘il est vrai que le général De Gaulle avait pesé de tout son poids pour un débarquement français en Provence alors que les Britanniques et Winston Churchill en particulier songeaient aux Balkans, la décision fut bien alliée, c’est-à-dire américaine, même si la participation militaire française au débarquement d’août 1944 en faisait la plus française des opérations alliées de la guerre. Une opération préparée par l’état-major de la 7ème armée US et dont l’Armée B constitue l’échelon d’attaque.

Face au dispositif étiré de la XIXème armée allemande, sans soutien aérien, et auquel Adolf Hitler donnera dès le 18 août un ordre de repli général, les opérations alliées en Provence se déroulent non seulement comme prévu, mais encore avec une marge appréciable : Marseille tombe avec 16 jours d’avance sur le calendrier, Toulon 7 jours d’avance, grâce à une belle manœuvre des troupes de de Lattre [26].

La remontée de la vallée du Rhône conduit l’Armée B, devenue la 1ère Armée le 19 septembre 1944 à l’est de la France. Elle y aura gagné une autonomie tactique, comme les grandes unités britanniques, canadiennes et américaines, en demeurant sous contrôle opérationnel étroit du commandement allié. Venir sur le Rhin et envahir l’Allemagne : ce sont les objectifs autrement difficiles que le général De Gaulle assigne alors à de Lattre et qu’il résume, à son habitude, en écrivant qu’ « … il ne restait à faire, en somme, que l’essentiel, c’est-à-dire passer le Rhin » [27].

Les six derniers mois de la guerre furent, dans chaque camp, les plus meurtriers, comme en témoignent les très rudes combats de l’hiver 1944-1945 [28]. Des opérations comme l’attaque de la poche de Colmar, du 23 janvier au 10 février 1945, décidée par de Lattre s’y apparentent à des missions de sacrifice. C’est d’ailleurs au cours de ces opérations que la 2ème DB, mise à la disposition de la 1ère Armée, subit de lourdes pertes en étant envoyée au feu à contre-emploi. On comprendra que le général Leclerc pût préférer faire la guerre avec les Américains [29].

Soulignons également que se posent, pour l’Armée française, deux problèmes au même moment : l’intégration des combattants des Forces françaises de l’intérieur (FFI) et « blanchiment » des unités françaises de la 1ère Armée par le retour, chez eux, des soldats originaires de l’Afrique noire. Demeurent les soldats originaires d’Afrique française du nord (AFN). Le désarmement de l’ensemble des groupements non-militaires avait été décidé par le général De Gaulle dès le 28 août 1944, pour des raisons politiques et militaires. Il n’y aurait pas d’armée populaire, mais une Armée de la République [30]. Sur près de 300000 résistants des FFI, 190000 sont enrégimentés, dont 137000 dans la 1ère Armée au cours de l’automne et de l’hiver 1944. Les Francs-tireurs et Partisans (FTP) se retrouvent au 151ème RI (celui qu’avait commandé de Lattre !) et le colonel Berger (alias André Malraux) au commandement de la « brigade Alsace-Lorraine ». Ils s’ajoutent aux 250000 soldats de cette grande unité et compensent le départ des soldats de l’Afrique noire, auquel un sentiment d’abandon s’ajoutera à une détresse physique et morale.

Aux ordres du général Devers (6ème groupe d’armes américain) qui comprend aussi la 7ème armée américaine du général Patch, de Lattre combat dans l’est de la France. Il y reçoit en janvier 1945, du général De Gaulle, l’ordre de maintenir des troupes françaises dans Strasbourg libérée par la 2ème DB en novembre 1944, à un moment difficile de la bataille des Ardennes. Deuxième intervention politique du chef du gouvernement français dans le déroulement des opérations alliées, acceptation par le commandement allié des arguments français, subordination maintenue à l’identique de la 1ère Armée dans un dispositif allié pleinement intégré sur tous les plans, matériel, logistique, opérationnel. De Gaulle le reconnaît sobrement : « … nos forces de campagne étaient placées, pour les opérations, à l’intérieur du système stratégique occidental » [31].

La troisième intervention du général porte, en avril-mai 1945, sur le rôle de la 1ère Armée dans l’offensive finale. Ainsi le traduit le général De Gaulle : « Il fallait que nos troupes passent, elles aussi, le Rhin. Elles le feraient dans le cadre interallié si cela était possible. Si cela ne l’était pas, elles le feraient pour notre compte. De toute manière, elles devraient saisir, sur la rive droite, une zone française d’occupation » [32]. Les réalités militaires d’opérations interalliées par obligation, les rudes combats livrés par la Wehrmacht, les capacités opérationnelles des Français et les relations mêlées d’impatience, d’exaspération et d’admiration entre le général de Lattre et ses supérieurs américains en décideront autrement. Jusqu’à la fin de la campagne d’Allemagne, en dépit des frictions et des accrochages, la 1ère Armée restera sous contrôle opérationnel américain [33].

Restent les campagnes oubliées. Dans les Alpes, des cols sont tour à tour libérés, perdus, reconquis par des troupes françaises issues des FFI, insuffisamment équipées, entraînées, encadrées, et par la 1ère DFL à partir de mars 1945. De Gaulle les pousse vers le col de Tende, La Brigue, le Val d’Aoste : objectifs liés autant à la ligne de crête militaire qu’à des revendications territoriales et à la question de l’après-guerre. Si le contrôle opérationnel américain est moins pressant qu’ailleurs, le gouvernement des Etats-Unis et ses généraux font nettement comprendre au gouvernement français que sa marge de manœuvre est limitée, en évoquant même une rupture possible de la chaîne logistique et une interruption du réarmement.

Elle ne l’est pas sur le « front de l’Atlantique ». Le général de Larminat, commandant des forces françaises en opérations, y traite directement avec le commandement allié pour la préparation et l’exécution des opérations, en faisant appel en tant que de besoin à des forces alliées. Une affaire française et secondaire, somme toute. L’essentiel des combats, jusqu’en mai 1945, est livré par des unités françaises des armées de terre, pour une bonne part de provenance FFI, de l’air et de mer. La 1ère DFL et des GT de la 2ème DB interviendront sur ce front pour y réduire les « poches » allemandes, sous contrôle opérationnel français. For once and for all !

En Indochine, l’occupation japonaise de ce relais indispensable entre la Malaisie et le Japon, la faiblesse opérationnelle des effectifs militaires français ralliés au GPRF, le caractère improbable d’une aide alliée, et surtout le « coup de sabre dans le dos » du 9 mars 1945 aboutissent, après une courte mais sanglante campagne en mars-avril, à un vide militaire français. La question interalliée du devenir militaire de la colonie devra être traitée par l’amiral Lord Louis Mountbatten, commandant en chef du South East Asia Command.

Une Armée française reconstituée à la diligence et à la façon des Alliés britanniques et, surtout, américains. Une Armée française subordonnée aux disponibilités matérielles et logistiques, aux contraintes opérationnelles et aux concepts d’emploi des Alliés. Une Armée française intégrée, sous contrôle opérationnel des Alliés, du début à la fin de la Libération. A trois reprises : Paris, Strasbourg, le Rhin, le général De Gaulle sait faire prévaloir auprès des Alliés, en s’appuyant sur des arguments que ceux-ci veulent bien entendre, l’autorité politique de son gouvernement. Il tire cependant dès 1945 les conséquences pour la France d’un outil militaire qui ne lui permet ni l’indépendance nationale, ni l’autonomie stratégique, ni même de prendre part à la planification des opérations. Au fond, à Paris comme à Strasbourg ou sur le Rhin, en Allemagne, en Italie et en Indochine, la mise sous tutelle opérationnelle d’une Armée française qui a reconquis l’estime militaire des Alliés s’accommode, au plan tactique, des exigences nationales du général De Gaulle. A condition de ne pas mettre à mal la planification opérationnelle alliée. Ni, surtout et à mesure que la fin de la guerre approche, de ne pas créer de précédent pour l’après-Victoire.

La Libération, c’est une victoire militaire des armées alliées, avec la participation d’une Armée française intégrée à la manœuvre générale et l’ordre intérieur assuré par le général De Gaulle et son gouvernement. L’Armée française, c’est l’Armée de la Libération. Mais l’ombre portée de juin 1940, de Vichy et de la collaboration militaire, de quatre années de luttes franco-françaises débouchent sur une épuration politique. Les procès de la Libération touchent l’Armée. Non seulement le procès Pétain, mais encore ceux des amiraux et généraux qui ont servi Vichy et l’Allemagne. Si la guerre civile a été évitée, les dissensions entre Français peuvent cependant l’emporter sur une victoire à bien des égards ambiguë et dont la dimension militaire semble assez vite s’effacer.

Quelle différence entre les deux sorties de guerre, de 1918 et de 1945 ! En 1918, une Armée américaine équipée, encadrée, entraînée par des Français et à la française, intégrée au dispositif allié, mais à laquelle, suivant les propositions du général Foch, le commandement allié laisse une marge de manœuvre appréciable dans le déroulement des opérations. Arrivés en France en 1917 avec la troisième Marine de guerre du monde, mais sans véritable armée ni aviation, les Américains en repartent en 1918 avec un instrument militaire complet [34]. L’Armée française de 1945 est complètement dépendante des Américains sur les plans matériel, logistique, opérationnel.

C’est dans ce contexte qu’est posée la question de l’Armée de la France de l’après-Victoire. La constitution d’un outil militaire, l’expérience de son efficacité au combat, sa dépendance à l’égard des Alliés, de 1943 à 1945, sont liées. Une Armée, pour quoi faire ? Avec quels matériels, quel encadrement, quels concepts d’emploi ? Au sein de quelles alliances ? La guerre a confirmé le rôle des unités blindées organisées à l’américaine et de leur couverture aérienne sur le front occidental. La dimension aéronavale de la maitrise des mers s‘impose aussi, comme la nécessité de forces d’intervention et de présence outre-mer. Faut-il reconstruire l’Armée française sur ces bases, ou bien entretenir les forces armées telles qu’elles sont, c’est-à-dire intégrées et dépendantes ?

L’outil militaire, la puissance et le rang de la France sont bien fonction directe les uns des autres. La France n’est présente ni à Dumbarton Oaks, ni à Yalta, ni à Postdam. La question de la zone d’occupation française n’est réglée qu’en juillet 1945, même si de Lattre est rentré à Stuttgart et à Karlsruhe en avril et a contresigné, pour la France, à Berlin le 8 mai 1945. C’est au même moment, alors que la guerre dure encore dans le Pacifique, qu’éclatent les émeutes de Sétif et la crise au Levant. Autant de questions qui se posent à la France en 1945 et dont la dimension militaire est évidente. Autant de questions politiques qui permettront de lire, par les réponses qui leur seront apportées ou non, les choix militaires de la France de l’après-guerre.

Faute d’une réponse qui lui semblerait à la mesure de l’idée qu’il s’en fait, c’est le sens du départ du général De Gaulle, en janvier 1946 [35]. C’est aussi le sens des réformes militaires profondes qu’il entreprend, dès son retour au pouvoir. C‘est enfin un des éléments des décisions qu’il prend, dans le sens de l’indépendance nationale, de 1958 à 1966.

@Tristan Lecoq

Capitaine de vaisseau (CR)

Inspecteur général (Histoire-géographie)

Membre de l’académie de Marine

Membre associé de l’Inspection générale des Affaires maritimes

Agenda des événements culturels →

Agenda des événements culturels →