L’archive accompagne le récit, présente presque à chaque page : rapports de police, plaintes, décisions de justice, journaux de compagnons artisans, chroniques du libraire S. P. Hardy, à l’affût de chaque fait et geste minutieusement consignés entre 1753 et 1789, récits de Louis Sébastien Mercier, lettres… nous mènent au plus près des pensées, des émotions, des joies, des peurs de cette multitude de Parisiens sortis de l’anonymat et qui sont souvent les oubliés de l’histoire, celle du quotidien. Après avoir refermé ce livre, on se prend à rêver d’un chapitre consacré à la vie quotidienne des Parisiens avant la Révolution française qui trouverait intelligemment place dans les programmes du lycée. Il est désormais difficile d’arpenter les rues de Paris, les ponts, les voies sur berges, de regarder le paysage urbain, les multiples strates du passé, les superpositions, les reconstructions, sans fermer les yeux et essayer d’imaginer le même lieu à deux cent cinquante ans de distance. Cette promenade historique, toujours liée à l’archive consultée, est pleine de bruits, de couleurs, de senteurs, suaves, agréables comme nauséabondes, mettant en lumière les ombres fugitives laissées par celles et ceux dont l’écriture de l’histoire aurait pu ne jamais retenir le nom.

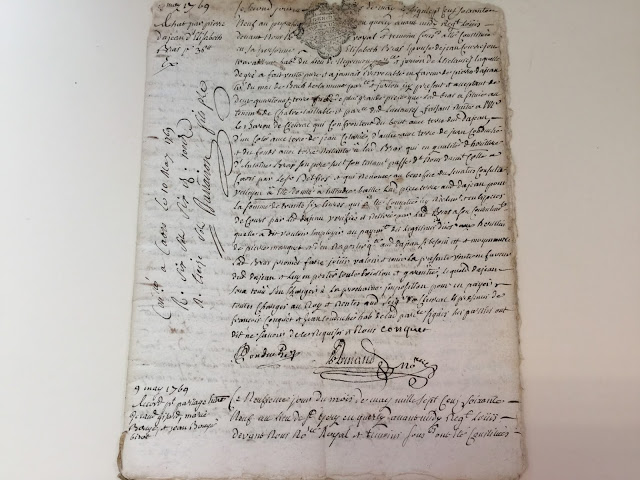

L’archive du passé, matériau de base de l’historien, est difficile à manipuler pour l’élève. Chaque document du manuel est bien souvent retranscrit, les photos du document original ne donnent qu’un aspect lointain… rien à voir avec l’effervescence d’une séance qui permet aux élèves de voir, toucher, déplier de vrais documents. Cela suscite chez eux un regain d’intérêt et de multiples interrogations. Cette lettre d’un sous-préfet de la fin du XVIIIème siècle leur montre que les enveloppes n’existaient pas pour le courrier quotidien ! On plie astucieusement la feuille qui est ensuite fermée à l’aide d’un cachet de cire. L’examen d’archives notariales les plonge dans la perplexité : une fois passée l’excitation de feuilleter des liasses âgées de deux cent quarante huit ans, il faut déchiffrer l’écriture ! Et tous les clercs de notaire n’ont pas la calligraphie facile à décrypter ! Une fois sortis de cette embûche, le travail d’exploitation de l’archive peut commencer. Que nous apprend ce document sur l’existence quotidienne de ceux qui ont vécu en 1769 ? Qui étaient-ils ? Que possédaient-ils ? Comment l’inventaire après décès, le contrat de mariage, l’acte de vente permettent-ils d’en savoir davantage sur la vie de ces gens ? L’aventure est toujours fructueuse, l’approche par la vie quotidienne montrant aux élèves que les hommes du passé sont plus proches d’eux qu’ils ne le croient …

Le livre est divisé en quatre parties : Paris comme décor ; le quotidien des Parisiens ; la vie en société ; parler et se parler. En ces temps de lutte contre la pollution, où les véhicules sont omniprésents et où chaque tentative de les limiter se heurte à une levée de boucliers, où Paris cherche en même temps à construire et à conserver des espaces verts, cette plongée dans la ville du XVIIIe siècle est éclairante à plus d’un titre. Il faut essayer de se représenter l’espace parisien ou plutôt les espaces ! La Seine est une artère vitale, propre en certains endroits, d’une repoussante saleté dans d’autres, car réceptacle de tous les déchets, avec toute une économie sur les berges. Car tout entre, sort, circule à partir de la Seine, de ses rives et de ses ponts : hommes, femmes, bébés partant en coche d’eau pour être mis en nourrice à la campagne, animaux, marchandises de toutes natures (céréales, fruits, légumes, sel, huile, viande, poissons, huîtres, condiments, bois, papier, charbon, savon, tissus …). Paris, ville-port, ville dans la ville. Les bords de Seine sont aussi un lieu de promenade et d’agrément. Il faut également imaginer Paris avec un bâti continu et discontinu, en construction permanente, avec des jardins, des vergers, des champs, des fermes, et un très grand nombre d’animaux de toutes tailles et de toutes natures. Paris ville de hennissements (indispensables chevaux de halage, de cavaliers, de carrosses, de carrioles), de mugissements, beuglements, bêlements, grouinements, caquètements, hululements et autres miaulements et aboiements ! L’animal est chevauché, transporté, abattu, consommé. Il nourrit, fait peur, contamine, exaspère (rats), tient compagnie ; mais à cette époque, il fait déjà l’objet de préoccupations puisqu’on interdit les mauvais traitements. La sensibilité est bien plus forte que ce qu’on imagine.

Comment vivre dans cette ville qui est à la fois un lieu de résidence et un lieu d’intenses et multiples passages ? De nombreux Parisiens sont en réalité des provinciaux, car l’exode rural est une réalité : il draine vers la capitale des hommes et femmes en quête de travail. Comme les migrations se multiplient dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Paris est donc une ville de migrants venus des différentes régions du royaume, hommes ou femmes seuls, femmes avec enfants venues rejoindre le mari, couples, familles. Les populations se regroupent par quartiers où peuvent se comprendre ceux qui ont la même origine, les patois étant nettement plus fréquents que le français ! Bretons, Auvergnats, Bourguignons arrivent pour une saison ou pour un temps indéterminé. Tout un peuple qui cherche à travailler, se loger et manger.

Paris est un lieu d’intense promiscuité où l’intimité et la vie privée sont l’apanage de ceux qui ont de l’argent et de l’espace (grande bourgeoisie, aristocratie disposent de vastes appartements dans des immeubles ou des hôtels particuliers). Pour les autres, habiter Paris, c’est vivre en grande partie dans la rue ou s’entasser (pour les plus pauvres) dans de minuscules et obscures soupentes appelées garnis, où peuvent cohabiter, pour des raisons économiques, un homme et une femme n’ayant au départ, aucun lien, mais se retrouvant, par la force des choses, concubins ! L’aristocratie, quand elle n’est pas à la cour, dispose de vastes hôtels particuliers. Dans les immeubles, gens de toutes conditions se croisent, se rencontrent mais sans pour autant avoir la même vie : le rez-de-chaussée concentre souvent boutiques et ateliers ouverts sur la rue, qui est autant un lieu de vie, que de commerce et de circulation ; les artisans peuplent le premier étage tandis que les vastes logements des deuxième et troisième étage (étages nobles) sont habités par la bourgeoisie. Les derniers étages sont ceux des plus modestes. La précarité du revenu entraîne celle du logement. Dans l’immeuble, tout se sait, s’entend, se devine, la réputation, surtout celle des femmes est un enjeu important. La promiscuité est un inconvénient majeur, elle provoque des conflits, des jalousies, mais suscite aussi des formes de solidarité.

S’alimenter, comme se loger, est de prime importance. La nourriture, les restes alimentaires font toute une économie de vente et de revente (6000 revendeurs de restes appelés « regrattiers » se partagent le marché parisien !) Quand on est pauvre, on mange les restes des autres, quand on a assez d’argent, les rues de Paris, pleines de boutiques et de marchands ambulants, offrent de quoi rassasier plus ou moins abondamment.

Les lieux où l’on peut boire, manger sont aussi ceux de la sociabilité, permettant de discuter, d’échanger. Rien de commun toutefois entre les tavernes, auberges et les cafés élégants où se retrouvent des intellectuels. Paris était cependant déjà une cité de bistrots !

Les arrivants, en quête d’un travail peuvent exercer toutes sortes de métiers, se louent à la journée ; dans un monde précaire, tout peut être recyclé, faire l’objet de revente (nourriture, vêtements, bois …), tout maigre bien est précieux quand on est pauvre. La stabilité professionnelle est loin d’être la règle, les ouvriers artisans pouvant s’embaucher chez plusieurs patrons successifs. Les apprentis ont la vie dure : ils sont dès le plus jeune âge (huit à dix ans) des hommes à tout faire, souvent victimes de mauvais traitements. Nombre de plaintes le signalent, montrant que le monde du travail est aussi celui des conflits, voire de la violence. Le droit, les règles peuvent rester des théories, et sont transgressées, le collectif se dissout peu à peu avec la montée de l’individualisme.

Pendant que les classes favorisées dépensent - parfois sans compter – pour la toilette, la parure, la coiffure, les vêtements, la nourriture, les loisirs, que des dames bien nées et bien éduquées (Madame d’Epinay, Madame du Deffand, Madame Tencin, Madame Geoffrin sont les plus célèbres) tiennent cercle chez elles, quand on a à l’esprit le marivaudage, le badinage, le libertinage des romans de Crébillon fils ou de Choderlos de Laclos, que sait-on de la vie familiale, sentimentale des catégories populaires ? Là encore, chroniques et archives montrent, bien plus qu’on ne le croit, l’importance grandissante des sentiments, de la séduction, des relations avant et hors mariage et les naissances illégitimes, qui en sont l’inévitable conséquence. Le mariage n’est en rien la garantie d’une vie de couple harmonieuse et paisible. L’épouse peut être rudoyée, les archives montrent la violence conjugale, provoquée souvent par l’abus de boissons alcoolisées. Le destin des enfants dépend donc très étroitement du milieu de leur naissance, qui n’offre pas les mêmes conditions d’existence, une fois passés le cap périlleux de la naissance et les premiers mois de la vie, où la mort peut frapper à tout instant. La précarité de l’existence ne doit pas faire oublier que les mères qui abandonnent leur enfant ne le font que parce qu’elles n’ont aucune autre solution : le petit est souvent accompagné d’un mot précisant son prénom, sa date de baptême, ou de d’un objet permettant une ultérieure reconnaissance, l’abandon n’étant pas forcément envisagé comme définitif. La mise en nourrice, fréquente, dans le souci de préserver l’enfant, entraîne malheureusement souvent son trépas, avant même que les parents aient pu le revoir. Dès que c’est possible, l’enfant est choyé, objet d’attentions, de soins. Dans les classes populaires, bien qu’aimé (contrairement à bien des idées reçues), l’enfant travaille relativement tôt et l’instruction est plus généralisée qu’on pourrait le penser, car il existait environ cinq cents établissements scolaires permettant d’instruire, même de façon partielle, une grande partie des enfants de la capitale. Mais les enfants pauvres sont nombreux, ils vivent dans la rue et l’Etat craint autant la pauvreté que la multitude, le vagabondage. Des enlèvements d’enfants avaient provoqué des émeutes au mois de mai 1750, prouvant que le sort de l’enfant, s’il est maltraité, peut entraîner une colère populaire très violente.

Si les différences sociales conditionnent fortement les modes de vie, elles se retrouvent également dans l’accès aux soins : les milieux populaires sont plus fréquemment confrontés aux accidents du travail, aux noyades dans la Seine, aux fièvres, aux épidémies (même si peste et variole tuent sans distinction de classe). Si la médecine est plus sûre et plus performante qu’au siècle précédent, les hôpitaux parisiens (Bicêtre, la Salpêtrière) demeurent des mouroirs et des lieux où toute compassion semble absente, face à un malade ou à un pauvre.

Le Paris du XVIIIe siècle est donc essentiellement celui de la rue, lieu où l’on circule, où l’on se hèle et s’apostrophe, discute, s’informe, où l’on travaille, boit, mange, rit, se divertit, badine, drague, mais aussi où l’on vole, se prostitue, joue, se dispute et se bagarre, ouvertement ou nuitamment. La police surveille, règlemente, arrête, emprisonne, reçoit les plaintes, réprime la prostitution et le jeu. Séduites, forcées parfois, violentées souvent, abandonnées, les femmes font toutefois de leur mieux pour se défendre. Dans l’espace de la rue, comme dans celui des jardins et promenades parisiens, c’est l’occasion pour les privilégiés de se montrer, d’être observés par celles et ceux qui voudraient pouvoir les imiter. Le Paris populaire est à la fois connu et méconnu de la monarchie et des élites, un milieu autant méprisé qu’observé (le roi tient à savoir ce qu’on pense et dit de lui). La rue est lieu d’information, de lecture, où placards, libelles, pamphlets sont affichés, circulent, lieu de débats, d’écoute où ceux qui savent lire informent les autres (les analphabètes et ceux qui ne maîtrisent que très imparfaitement la lecture et/ou l’écriture restent majoritaires).

Arlette Farge fait ici revivre avec érudition, émotion et délicatesse, cet univers sonore et odorant, bruyant et animé où des milliers de gens peuvent se croiser mais aussi ne rien partager : l’entre-soi des plus riches n’est pas celui de la rue, qui est bien celui des classes populaires qui apparaissent ici, dans toute leur humanité, faite de petits bonheurs et de difficultés. Et qui, sans le travail de l’historien, auraient pu rester dans les marges de l’histoire.

Voir la présentation en ligne sur le site de l’éditeur

© Christine Guimonnet pour Historiens & Géographes. Paris, 20 juin 2017.