Le retour des barrières ?

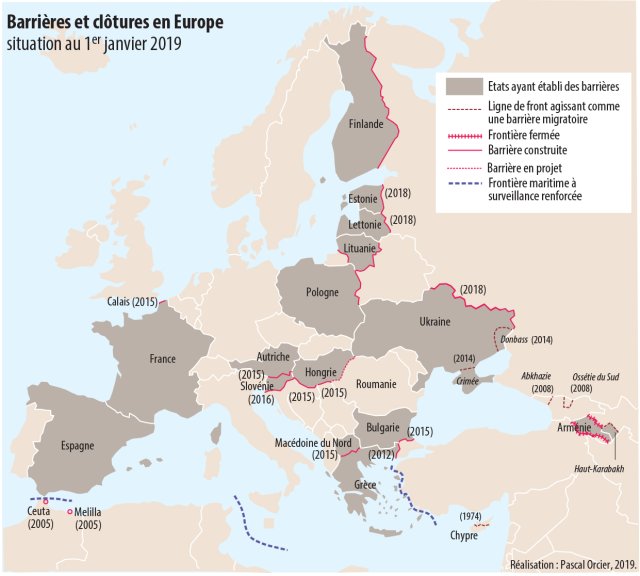

La crise des migrants de 2015 a eu pour conséquence une accélération de la clôture de certaines frontières. Le phénomène n’était pas en soi nouveau ; plusieurs Etats avaient engagé des travaux de « sécurisation » identiques au cours des années précédentes, en lien avec l’augmentation de la pression migratoire. Le premier secteur concerné avait été le détroit de Gibraltar et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, dès les années 1990, puis les îles Canaries (situées dans l’Atlantique, au large du Maroc, mais conventionnellement considérées comme relevant du bassin méditerranéen dans les études migratoires et touristiques). Le renforcement des dispositifs dissuasifs et de contrôle, ainsi que la coopération avec le Maroc dans la lutte contre les réseaux de passeurs avaient permis en apparence de juguler le flux. En réalité, celui-ci s’est reporté vers d’autres secteurs de la Méditerranée alors moins surveillés : la Méditerranée centrale (Lampedusa et Malte) et la Mer Égée. Les reports de flux pouvaient être constatés d’une année sur l’autre, d’après les rapports de l’Agence Frontex [2]. L’édification d’un mur en 2014 sur le seul segment non fluvial de la frontière gréco-turque, au niveau d’Edirne, a reporté à son tour les flux vers les îles grecques de la mer Egée, situées à quelques kilomètres seulement des côtes turques, et vers la Bulgarie. Dans tous les cas, la fermeture progressive de la voie légale pour accéder à l’Europe et le renforcement des procédures ont poussé les candidats à l’immigration à se tourner vers les voies illégales.

L’amplification du phénomène du fait de la déstabilisation de la Libye et de la Syrie à partir de 2011, a eu une couverture médiatique sans précédent. L’arrivée de dizaines de milliers de personnes sur un temps très court (quelques semaines) a révélé l’absence de préparation des Etats européens. L’annonce de la chancelière allemande Angela Merkel d’accueillir les migrants a créé un appel d’air des colonnes de migrants sur les routes des Balkans en direction du nord. Outre le motif humanitaire, la situation démographique (vieillissement) de l’Allemagne, associée à sa bonne santé économique pouvait justifier sa décision. Pourtant, elle a été largement critiquée par ses voisins européens. Passée l’émotion provoquée par l’arrivée de ces populations désespérées, l’Europe a répondu en érigeant des clôtures de sécurité sur les points et segments les plus exposés à ces franchissements, chaque État accusant son voisin de ne pas contrôler efficacement, faisant référence à l’image récurrente de « passoires » pour qualifier les frontières. Si le rétablissement temporaire de contrôles a été la solution choisie par la France, le Danemark, la Suède et l’Autriche, d’autres Etats – la plupart n’étant que des espaces de transit – ont décidé de manière unilatérale d’installer les barrières destinées à empêcher l’accès des migrants à leur sol. La Hongrie, la Macédoine du Nord ont choisi cette voie. Or cela a entraîné une nouvelle fois une réorientation des flux : une fois clôturée la frontière hongro-serbe, c’est par la Croatie qu’ils ne sont dirigés, avant que la Hongrie ne décide de clôturer sa frontière avec ce pays.

La crise a obligé l’UE à se doter d’outils de gestion ou à renforcer les anciens. Elle a aussi révélé l’ancien chantage auquel se livrait la Libye de Kadhafi pour obtenir un retour en grâce international, en échange d’un verrouillage des côtes libyennes. À son tour, la Turquie, qui abrite plus de deux millions de Syriens sur son sol, a fait jouer cette carte pour obtenir de l’UE des aides et une reprise de ses négociations d’adhésion. Outre des accords de réadmission avec plusieurs Etats voisins, l’UE a mis en place des hot spots, destinés à enregistrer en amont les demandes d’asile. Il s’agissait aussi d’endiguer les tentatives répétées de traversées désespérées de la Méditerranée, ayant donné lieu à des drames humains. Or cette mesure a été vivement critiquée pour « trier » les migrants en fonction des intérêts des Etats membres, avant qu’ils accèdent au sol européen. Cette crise a révélé la fracture croissante au sein de l’Union, favorisant la montée des formations populistes et xénophobes, certaines ayant accédé au gouvernement (Italie). Les États du groupe de Visegrad (Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Pologne) se sont en outre distingués par leur refus d’établir une répartition des migrants entre Etats membres. Ces Etats n’étaient paradoxalement ni les principaux destinataires ni les principaux concernés par la crise migratoire. Derrière ces décisions et tensions, il est nécessaire de comprendre les motivations et représentations auxquelles elles sont associées.

La frontière est associée à l’idée de souveraineté et de protection. La dimension militaire des murs et barrières a quasiment disparu avec la fin du Rideau de fer : la majorité des États du continent vit en paix et fait partie de la même alliance militaire et stratégique, l’OTAN. Le seul mur qui résulte encore d’un rapport de force militaire est celui qui sépare en deux l’île de Chypre depuis 1974. Il est en outre doublé d’une zone-tampon surveillée par une mission de l’ONU, l’UNFICYP. À l’Est du continent, de nouveaux « murs » entendus comme frontières fermées et militairement contrôlées sont ceux issus des lignes de front des conflits séparatistes en ex-URSS notamment en Azerbaïdjan (Haut-Karabakh), en Géorgie (Abkhazie et Ossétie du Sud) et en Ukraine (Crimée, Ukraine de l’est). Des lignes barbelées ont été installées puis déplacées pour prévenir toute incursion de l’ennemi, marquer le contrôle ou la prise de possession d’un territoire. Ces murs et barrières « provisoires » entérinent une situation de fait, sans pour autant constituer une frontière de jure. L’ouverture de ces barrières aux flux humains est tributaire de l’amélioration des relations entre parties concernées, voire d’une éventuelle normalisation et reconnaissance réciproque. L’ouverture de deux nouveaux points de passage à Chypre en 2018 entre le nord et le sud accompagne les progrès du dialogue bilatéral, bien que le conflit demeure officiellement « gelé » faute de résolution. Les « mesures de confiance » qui peuvent être mises en place pour améliorer la vie quotidienne des populations riveraines se sont multipliées entre Moldavie et Transnistrie, autorisant par exemple des compagnies de transport privées à opérer entre les deux entités.

Toutefois, les territoires concernés demeurent modestes et font figures de marges dans le processus de mondialisation. Il en va en revanche autrement pour les Etats de l’Union européenne. C’est précisément la raison pour laquelle il est nécessaire d’insérer ce retour des barrières et des frontières dans le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale et de l’après guerre froide sur le continent.

Une conséquence de la chute du Rideau de fer ?

La mondialisation a été l’œuvre des Européens, dans leur mouvement d’exploration puis de colonisation du monde à partir du XVe siècle. L’exploitation coloniale a généré d’importants flux d’hommes et de marchandises, voulus et souhaités dans le cadre d’économies fondées sur le capitalisme et le libéralisme. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’ouverture des marchés, la coordination et la coopération entre Etats européens ont été présentées comme la condition de l’établissement d’une paix durable sur le continent. La chute du Mur de Berlin et le démantèlement du Rideau de fer ont ouvert la CEE à son Est, à des États de constructions politiques plus récentes et plus fragiles parfois. Ces États et populations ont vécu la seconde moitié du XXe siècle « enfermés » dans un entre-soi autoritaire communiste, où les déplacements étaient limités et strictement contrôlés. Rares étaient ceux qui disposaient d’un passeport leur permettant de quitter temporairement le pays. L’horizon individuel était essentiellement national, le franchissement du Rideau de fer une utopie. La démocratisation, l’intégration européenne et l’élargissement de l’espace de libre-circulation permis par les Accords de Schengen ont offert des opportunités aux travailleurs comme aux visiteurs, et élargi le champ des possibles en matière de déplacements. Ces frontières qui bloquaient, entravaient se sont transformées en vecteurs de meilleurs salaires, de progrès.

Or depuis une vingtaine d’années, on assiste à un nouveau changement de perception avec le regain de discours souverainistes et nationalistes, prônant le retour à une certaine idée de la nation et par voie de conséquence, au contrôle des frontières, celles qui préservent, protègent d’influences extérieures jugées néfastes, qu’il s’agisse de l’imposition de normes par Bruxelles, d’accorder aux minorités ethniques, religieuses, sexuelles, les mêmes droits qu’aux citoyens du groupe « majoritaire », de voir arriver des populations étrangères toujours plus nombreuses et variées. Or c’est le même phénomène de mondialisation qui est à l’œuvre, amplifié par la révolution des transports et la révolution d’internet, mais dont les Européens ne sont désormais plus les seuls acteurs. Face à un phénomène qui semble leur échapper, les frontières se veulent un élément rassurant, un gage de préservation d’une identité perçue comme menacée, mais aussi une forme de repli sur soi, de refus, de rejet. Si les murs et barrières ne sont pas une nouveauté sur le continent qui garde dans ses paysages les traces d’anciennes fortifications, depuis le Mur d’Hadrien (IIe siècle ap. J-C.), en passant par les citadelles des chevaliers teutoniques (XIIIe-XIVe siècle) et de Vauban (XVIIe siècle), ils ont changé de fonctionnalité.

La chute du Rideau de fer et l’éclatement de l’URSS ont généré d’importantes migrations à l’est et au centre du continent : Allemands de la Volga et des Carpathes ayant rejoint l’Allemagne, Hongrois qui ont quitté la Roumanie, voyant leurs conditions matérielles se dégrader sur place et faisant valoir leur droit à la nationalité, Allemands de l’Est ayant décidé de s’établir à l’Ouest, mais aussi retour de membres des diasporas dans leur pays d’origine. Ces phénomènes se sont produits sur un temps relativement court, et, à la différence des déplacements de populations qui s’étaient produits en 1945-1947, sans qu’ils aient été l’œuvre délibérée d’un régime autoritaire. Comment l’expliquer ? Il n’est pas anodin de rappeler que le Mur de Berlin, construit officiellement pour prévenir toute invasion occidentale depuis Berlin-Ouest, avait en réalité pour objectif d’empêcher le passage des Allemands de l’Est à l’Ouest, alors que plusieurs centaines de milliers l’avaient fait durant les années qui avaient précédé sa construction pour fuir le régime communiste. Par extension, le Rideau de fer, frontière politique et idéologique, a d’une certaine manière bloqué pendant plusieurs décennies des migrations qui se seraient produites de l’Est vers l’Ouest du continent : une immigration polonaise a existé dans les années 1920-1930 vers la France ; dans les années 1950-1960 l’immigration yougoslave s’est développée, ce pays « de l’Est » ayant conservé des relations avec le bloc de l’Ouest. On peut aisément supposer qu’en l’absence de Rideau de fer, les migrations auraient été plus importantes de l’Est vers l’Ouest du continent. Il est d’ailleurs révélateur que ce mouvement migratoire ait repris après son démantèlement : celui des Allemands de l’Est, des Polonais... puis des Roumains, des Moldaves et des Bulgares... aujourd’hui des Ukrainiens. Le cas des Roms est particulier : leur migration vers l’Ouest depuis l’Inde, entreprise au XVe siècle, a pu reprendre après 1991 après que ces populations ont subi une sédentarisation forcée en Europe orientale [3]. Le Rideau de fer a agi comme une barrière migratoire, bien que motivé avant tout par des considérations politiques et stratégiques.

Or son ouverture a avant tout donné lieu à des flots de réfugiés. Les années 1990 ont été marquées essentiellement par les arrivées de populations européennes, fuyant les guerres d’ex-Yougoslavie (1991-1995), la guerre du Kosovo (1998) et la faillite de l’Albanie. Dans ce dernier cas, l’ouverture des frontières a agi pour ce pays bunkerisé comme une soupape, les populations contenues par un régime ayant massivement pris la route de l’Italie et de la Grèce voisines. Ici aussi le régime communiste avait une logique d’enfermement de la population, même si les nombreuses fortifications dont le pays s’était couvert avaient officiellement une fonction défensive. Le caractère provisoire de ces flux, le temps qu’intervienne une résolution des conflits les rendait « acceptables » pour des opinions publiques choquées par les images de la violence et des exactions commises sur le terrain. Entre temps, la situation démographique avait changé dans le sud de l’Europe. Alors que l’Italie avait été, tout comme l’Espagne au cours des précédentes décennies une terre d’émigration, elle se trouvait confrontée à une nouveauté : être à la fois terre d’immigration mais aussi de transit vers d’autres Etats du continent. La faible proportion d’immigrés dans la population explique sans doute une certaine acceptation et tolérance. L’amplification du phénomène et l’apparition de réseaux criminels étrangers, notamment dans le franchissement illégal de la frontière, ont contribué à faire basculer progressivement l’opinion et le regard.

Plus tard, au début des années 2000, la perspective de l’élargissement de l’Union européenne à l’Est a fait naître le spectre d’une nouvelle « invasion », celle de travailleurs peu qualifiés, venant concurrencer les nationaux et mettre en péril le système social. C’est le syndrome du « plombier polonais », avancé en France lors de la campagne du référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005. À défaut d’édifier d’improbables murs allant à l’encontre du principe même de l’élargissement européen, il est nécessaire de noter que la plupart des Etats européens avaient alors activé des clauses de sauvegarde, prévues par les traités européens, pour bloquer ou restreindre pendant plusieurs années (jusqu’à 7 ans) l’accès des ressortissants des Etats adhérents en 2004 et 2007 à leur marché du travail. Un des seuls Etats à ne pas l’avoir fait est le Royaume-Uni, vers lequel se sont alors dirigés les flux en provenance de Pologne et des États baltes, puis de Roumanie et Bulgarie.

À l’Est, l’entrée dans la mondialisation a été fracassante et ses impacts sous-estimés. L’européanisation souhaitée était celle des flux financiers, de flux d’innovation et de progrès, mais aussi la possibilité de quitter le pays pour vivre et travailler dans un autre. N’était pas envisagé l’accroissement de la diversité culturelle au sein des sociétés ! Le retour ou l’accession à la pleine souveraineté restait dominé par le modèle de l’Etat-nation. Au regard de la violence des conflits yougoslaves, la diversité restait perçue comme un facteur de fragilité et de risque pour la cohésion de l’Etat. Les émeutes dans les banlieues françaises en 2005 ont conforté les tenants d’une conception restrictive de la nation et nourrit les peurs, comme l’évoquait Tzvetan Todorov [4] à travers des théories telles que celle du « grand remplacement », réintroduite en 2010 par l’écrivain d’extrême-droite Renaud Camus [5].

Une demande de protection accrue et l’émergence de craintes sanitaires

Les murs ont avant tout une fonction symbolique en matière de blocage des flux, étant donné que la majorité de ceux-ci se font d’une part par voie légale, par délivrance d’un titre de séjour... D’autre part, les flux passent majoritairement par voie aérienne, les aéroports étant les portes d’entrée les plus fréquentes et les plus sécurisées. La crise des migrants et le thème du contrôle des frontières s’inscrivent dans une demande sociale plus vaste, celle d’une protection contre des phénomènes imputés à « l’étranger », et qui ont pu se propager avec une rapidité devant laquelle les pouvoirs publics n’ont pu faire face. En même temps, le « politiquement correct » a induit de reformuler des discours pouvant tomber sous le coup de la loi, de façon semblable au glissement sémantique qui s’est produit aux Etats-Unis bien avant l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui assimile « Mexicain » à « illégal » et à « trafiquant ». Lutter contre les illégaux et les trafiquants permet donc de justifier des mesures de contrôle, de la même manière que les contrôles « au faciès » théoriquement abolis, se font désormais sur une base vestimentaire ou comportementale.... sur les mêmes personnes.

Lorsque de nouvelles barrières sont évoquées, elles le sont en mobilisant le registre sanitaire : on évoque en France l’épidémie de rougeole qu’auraient contribué à diffuser des populations étrangères non vaccinées... On l’évoque à travers le problème – réel – d’épizooties : le Danemark a ainsi décidé en janvier 2019 d’établir des palissades avec l’Allemagne pour lutter contre la peste porcine affectant des groupes de sangliers... en Belgique ! Il en a été question entre la France et la Belgique. Rappelons que la Convention de Schengen prévoit la possibilité de rétablir des contrôles aux frontières en cas de menace sur la santé publique. Or les maladies véhiculées ne présentent pas des menaces de pandémies, mêmes si elles auraient nécessairement un impact économique. La surveillance et l’échange d’informations se sont accrus avec les pays ayant connu des cas de fièvre Ebola. En parallèle, la délivrance de visas médicaux, offrant la possibilité à des ressortissants non-communautaires de se faire soigner en Europe, semble contredire cette logique de barrière sanitaire. Des maladies introduites dans des végétaux importés, et qui menacent des espèces locales sont montrées du doigt. Les épidémies de grippe aviaire H1N1 et H5N1 dans les années 2000 ont fait l’objet d’une grande vigilance. Des abattages ont été décidés dans des élevages avicoles à titre préventif lorsqu’un cas ou une suspicion de cas était signalé. Dans le sud-est de la France, le charançon rouge détruit depuis 2006 les palmiers ; les buis sont victimes d’une chenille introduite accidentellement dans les années 2000, la pyrale, tandis que les oliviers de Corse sont menacés par la xylella, une bactérie précédemment détectée dans les Pouilles… sans parler du moustique tigre désormais présent dans une quarantaine de départements, du frelon asiatique... Dans les Alpes, le retour du loup et sa diffusion sur le territoire national depuis l’Italie provoquent la colère des éleveurs, tandis que les ours réintroduits dans les Pyrénées restent dans les discours de leurs détracteurs... slovènes.

Ce n’est pourtant pas la première fois que des parasitoses et autres maladies affectent des éléments communs de ce qui est considéré comme faisant partie du patrimoine culturel ou paysager. Avant cela, le phylloxéra, le chancre, le doryphore ont constitué des calamités. Or les murs et clôtures frontaliers – ou leur absence – les auraient-ils empêchées ? La mondialisation humaine est aussi celle des plantes, des animaux et de tout ce qui va avec. Clôtures et murs peuvent dans certains cas les retarder mais non les empêcher, pas plus qu’ils n’auraient empêché les retombées radioactives lors de la catastrophe de Tchernobyl ! L’ouverture des frontières se trouve stigmatisée à travers les discours traduisant à la fois les peurs, mais aussi avant tout dans de nombreux cas l’ignorance.

© Pascal Orcier pour Historiens & Géographes - Tous droits réservés. 30/05/2020. Première publication, revue Historiens & Géographes, n° 447, août 2019.