La Première Guerre mondiale de la marine française

Une guerre d’escadre qui n’aura pas lieu

La marine française entre en guerre avec une flotte destinée à assurer la maîtrise de la Méditerranée occidentale contre les forces de l’Autriche et de l’Italie, le bassin de la Méditerranée orientale étant réservé à la flotte britannique. La défense de la mer du Nord, à la suite des conventions d’état-major passées entre la France et la Grande-Bretagne en 1912, est quant à elle assurée par la seule Royal Navy. Les deux flottes alliées se partagent la défense de la Manche et du Pas-de-Calais. A l’été 1914, la marine française concentre donc l’essentiel de ses bâtiments en Méditerranée, ne laissant en Manche que la deuxième escadre légère.

À la veille de l’entrée en guerre, le 3 août 1914, cette escadre, commandée par l’amiral Rouyer, quitte Cherbourg pour rejoindre le Pas-de-Calais avec pour mission d’en interdire le passage à la flotte allemande ; c’est ce qu’un des premiers historiographes de la guerre sur mer, le capitaine de vaisseau Thomazi, a appelé la « marche au sacrifice » en raison de la vétusté des bâtiments qui composent la deuxième escadre. Mais dès le 4 août, suite à la violation de la neutralité belge, la Royal Navy vient prêter main forte à l’amiral Rouyer. À partir de cette date la direction des opérations sur les fronts de la mer du Nord et de la Manche est assurée par la Royal Navy, assistée par la marine française. Cette dernière assumera ce second rôle jusqu’à la fin de la guerre comme le montre l’assistance qu’elle apporte aux Britanniques dans les offensives menées contre les ports de Zeebrugge et d’Ostende occupés par les Allemands à partir d’octobre 1914. Paradoxalement, la marine s’illustre surtout à terre dans la défense de Dixmude où les 6 000 hommes de la brigade des fusiliers-marins empêchent l’armée allemande d’atteindre Calais et Dunkerque. À l’issue d’une offensive de près d’un mois (16 octobre-10 novembre 1914), l’armée allemande voit ses espoirs de débordement des armées alliées définitivement enterrés. Sur le théâtre d’opérations du Pacifique, les navires français, sans grande valeur militaire, sont désarmés et mis à l’abri et leurs équipages mis à terre pour compléter localement les forces terrestres.

Une guerre en escadre sur le théâtre d’opération méditerranéen

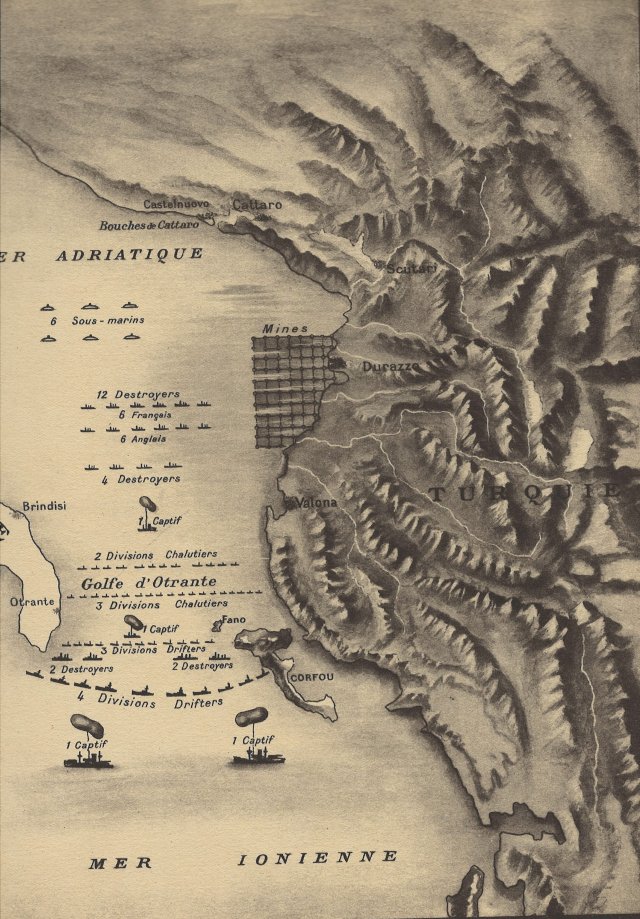

En Méditerranée, la marine remplit avec succès les opérations de transfert des presque 40 000 hommes et 7 000 chevaux du 19e corps d’armée en provenance d’Afrique du Nord mais échoue à rejoindre la Mittlemeerdivision de l’amiral Souchon, composée des croiseurs Goeben et Breslau, qui, après les bombardements de Bône et de Philippeville, réussit à passer le Bosphore et gagner Constantinople sans être rejointe. Avec la déclaration de neutralité de l’Italie, les amirautés britannique et française modifient les conventions de 1913 et décident que la direction générale des opérations reviendra à la France dont la flotte est chargée d’assurer la protection du commerce britannique et français, Malte et Gibraltar servant de bases navales aux forces françaises (convention du 6 août 1914). Mais au fur et à mesure de la concentration des forces britanniques en Méditerranée orientale, cette concession britannique est de moins en moins respectée. En définitive, l’action de la marine française se concentre donc essentiellement sur l’Adriatique. Obsédé, comme bon nombre d’officiers de marine de sa génération, par le mythe de la bataille décisive, l’amiral Boué de Lapeyrère multiplie les incursions dans l’Adriatique pour amener la flotte austro-hongroise à sortir de Pola et à accepter le combat. Mais ces initiatives, qui fatiguent les hommes autant que le matériel, se révèlent stériles. Le recours aux sous-marins, un moment envisagé, n’est guère plus efficace en raison des limites de l’arme. Après le torpillage du croiseur-cuirassé Léon Gambetta en avril 1915, les plus grosses unités de la flotte française abandonnent la surveillance du canal d’Otrante et des bases de l’Adriatique aux unités légères (torpilleurs et sous-marins) et se résignent, à partir de Malte et de Bizerte, à un blocus éloigné.

Ce statu quo a également lieu en mer du Nord où aucune des deux flottes, britannique et allemande, ne réussit à entrainer son adversaire dans la bataille décisive dont l’issue devait conditionner celle du conflit tout entier. En réalité, « l’Armageddon en mer du Nord », appelé de ses vœux par l’amiral Fisher à la veille de la guerre, n’aura pas lieu. Certes les deux flottes se rencontrent bien au Jutland au printemps 1916 mais malgré l’avantage de la marine allemande à l’issue de la confrontation, le statu quo initial n’est en rien remis en cause. Mais, dès le mois de février 1915, le gouvernement britannique cherche à rompre avec cette inaction et balance entre deux stratégies. À celle défendue par les Occidentaux ou Westerners, qui ne voient l’issue de la victoire que dans le front de l’ouest, répond celle des orientaux ou Easterners, défendue par Churchill, qui sont partisans d’une stratégie de contournement de l’adversaire du côté de la Méditerranée orientale et de la Turquie. Pour ces derniers, la Royal Navy doit forcer les Dardanelles, pénétrer dans la mer de Marmara et s’emparer de Constantinople afin de faire baisser la pression turque aux frontières de la Russie et de la Serbie, de maintenir les Balkans à l’écart du conflit et de renforcer la position britannique au Moyen-Orient.

Le 18 mars 1915 a lieu l’attaque navale. La puissante escadre anglo-française aborde les Dardanelles, canonne les forts, pénètre dans les Détroits, réduit presque au silence les défenses turques mais voit sa progression stoppée par les champs de mines : à la fin de la journée, sur les dix cuirassés engagés, quatre ont coulé et deux sont hors de combat. Devant cet échec, les deux chefs de l’expédition, l’amiral de Robeck (commandant l’escadre en Mer Egée, et le général Sir Ian Hamilton, placé à la tête des forces armées en réserve) se rencontrent et mettent sur pied une opération amphibie, combinant bombardement naval et débarquement de troupes sur la presqu’île de Gallipolli, laquelle tourne au fiasco obligeant à un réembarquement des troupes en décembre 1915. L’échec complet de cette opération s’explique tout autant par l’aspect hasardeux de sa conception (l’objectif visait un allié secondaire de l’Allemagne et non un élément vital de sa puissance militaire) que par son exécution bâclée (sous-estimation des forces de l’ennemi, négligence du dragage, méconnaissance de la force des courants dans les détroits…).

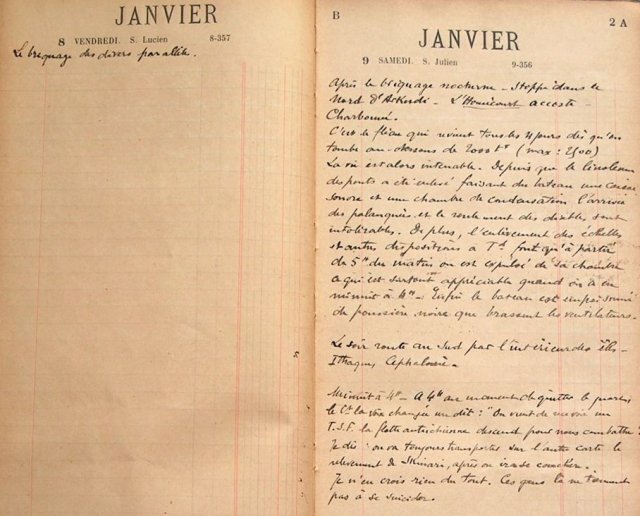

Si la marine française s’illustre dans la défense du canal de Suez et la surveillance des côtes de Syrie aux cotés des Britanniques, la guerre d’escadre en Méditerranée n’a pas eu lieu. Cette absence de confrontation explique en partie le discours désabusé des officiers de marine, pendant et après le conflit, la rareté des témoignages qui contraste avec la dimension pléthorique des combattants du front terrestre, et la perception d’une marine inactive. La marine n’en a pas moins conduit avec succès des opérations délicates. Elle réussit ainsi à évacuer les 140 000 hommes de l’armée serbe (17 janvier-20 février 1916) vers Corfou, avant de les transférer vers Salonique au cours des mois d’avril et mai 1916. Si les « jardiniers de Salonique » restent l’arme au pied en 1917, ils se révèlent décisifs dans la reprise de l’offensive dans les Balkans en 1918. Surtout, elle assure la protection des lignes de communication contre la menace sous-marine qui constitue l’impensé initial de cette guerre sur mer. La marine française a donc parfaitement rempli une fonction essentielle, celle de « flotte en vie », dont la seule présence, même sans engagement, protège les côtes de débarquement et de bombardement et sécurise les routes commerciales.

Une guerre inattendue qui bouleverse les schémas attendus : la guerre sous-marine

À partir de février 1915, à défaut de pouvoir engager le combat avec succès contre les marines de guerre alliées, l’Allemagne fait le choix de la guerre au commerce par l’arme sous-marine. Le problème est que ni la direction du Reich ni le commandement de la marine n’ont réellement analysé les problèmes posés par cette guerre sur le plan du droit international : le sous-marin doit-il, dans le respect du droit, opérer en surface, dans le respect de l’ordre sur les prises (Prisenordnung) ou bien, privilégiant l’efficacité, doit-il torpiller sans préavis tout bâtiment opérant pour le compte de l’ennemi (guerre sous-marine à outrance) ? La réponse à cette question est la clé de l’échec de la guerre sous-marine allemande, bien moins due aux limites opérationnelles de l’arme qu’aux obstacles politiques qui entravent son efficacité. Parce que l’ordre des prises condamne l’arme sous-marine à l’inefficacité, une première entorse est décidée avec la création, le 4 février 1915, d’une zone de guerre dans laquelle est annoncée la destruction de tous bâtiments britanniques sans qu’il soit toujours possible d’écarter les conséquences pour l’équipage et les passagers. De manière très révélatrice, loin de justifier cette entorse par la nature spécifique de l’arme sous-marine, ce sont les violations que les marines alliées font au droit international, par la stratégie du blocus, qui sont invoquées par l’état-major allemand. Ce dernier conforte ainsi un légalisme de façade en maintenant une distinction entre bâtiments ennemis et bâtiments neutres, distinction absurde puisque les bâtiments anglais ont ordre de faire usage de pavillons neutres et utilise des navires de commerce armés en guerre pour tromper l’ennemi (bateaux pièges).

Cette pusillanimité s’explique par la nécessité pour l’Allemagne de maintenir les neutres en dehors du conflit. En vain. Les torpillages du Lusitania et de l’Arabic, respectivement les 7 mai et 19 août 1915, entrainent la protestation des États-Unis qui conduit l’Allemagne à arrêter l’expérience. En septembre 1915, la guerre sous-marine est désormais cantonnée en mer du Nord et en Méditerranée et dans le respect de l’ordre des prises. Toutefois, à la fin de 1915 et sur la demande du commandant en chef de l’armée allemande, von Falkenhayn, qui y voit le seul moyen de gagner la guerre en étranglant le ravitaillement ennemi, ordre est donné de torpiller sans sommation les bâtiments de commerce. Mais les limites qu’il fixe à cet ordre le rendent en grande partie inefficace. En effet, les navires marchands doivent être armés et les bâtiments de transport de passagers toujours épargnés. L’arme sous-marine est donc cantonnée à des cibles uniquement militaires, c’est-à-dire utilisée à contre-emploi, et voit donc son action plafonner. Certes, les attaques de navire de guerre se poursuivent mais pour spectaculaires et meurtrières qu’elles soient, elles ne permettent pas le rééquilibrage des flottes attendu par l’Allemagne.

Devant cette nouvelle guerre, la marine française, initialement démunie, répond en novembre 1915 par la création du service de patrouille et de défense contre les sous-marins, confiée à l’amiral Ronarc’h. Pour faire face à la menace, la priorité dans la construction des nouvelles unités est désormais dévolue aux flottilles de torpilleurs et contre-torpilleurs tandis que des navires de commerce sont réquisitionnés, armés et dotés d’un équipement en TSF. À ce dispositif s’ajoute le renforcement de l’aéronautique navale chargée, à partir de la terre, de surveiller les atterrages des ports afin de repérer et détruire les submersibles allemands. Cette lutte contre la menace sous-marine est enfin rendue possible par le développement d’armes nouvelles : les grenades pour détruire, l’hydrophone pour traquer. Le choix des routes patrouillées au détriment des convois, initialement rejetées en raison de leur lenteur et de leur coût, témoigne cependant de la difficulté à penser la menace sous-marine en dehors des zones d’influence que les hauts commandements navals souhaitent voir sanctuariser au mépris des impératifs de la lutte anti-sous-marine. En 1916, les alliés accusent un déficit de 800 000 tonnes de navires coulés par les sous-marins en Méditerranée.

À partir de février 1917, alors que les espoirs mis dans une victoire sur le front terrestre s’éloignent, l’Allemagne décide de forcer le destin et reporte tous ses espoirs sur la marine pour emporter la décision. C’est la reprise de la guerre sous-marine, cette fois-ci à outrance, qui est décidée. Face à cette menace d’une ampleur beaucoup plus inquiétante qu’en 1915 en raison du nombre de sous-marins allemands et de la disparition du principe de la zone protégée, les alliés réagissent par le système des convois, adopté en janvier 1917, tandis que les points de passage des sous-marins allemands et austro-hongrois (Pas-de-Calais et Canal d’Otrante) sont soumis à des barrages renforcés. Mais si la coopération porte ses fruits en Atlantique, la situation reste chaotique en Méditerranée où les Alliés peinent à coordonner leur action. Dans le même temps, la section de défense contre les sous-marins est remontée et ses prérogatives consacrées dans le cadre de la Direction générale de la guerre sous-marine, créée en juin 1917. Confiée au sous-secrétaire d’Etat à la guerre sous-marine en septembre de la même année, elle échappe ainsi à la tutelle de l’état-major général de la Marine.

Conclusion

La guerre sur mer a conditionné la victoire finale. C’est parce que les navires marchands et les navires de transport, tout au long de la guerre, permettent le ravitaillement des Alliés, en nourriture, en matière première, puis en hommes, que la stratégie d’étouffement menée par l’Allemagne échoue. Il n’en reste pas moins que si les Alliés pouvaient perdre la guerre par une défaite sur mer, ils ne pouvaient pas la gagner par la seule victoire sur mer. Si cette dernière est une condition de la victoire, c’est sur le front terrestre terre que se décide l’issue des conflits.

Bibliographie

– Yves Buffetaut, La Grande Guerre sur mer 1914-1918, Nantes, Marine Editions, 1998

– Collectif, La Marine dans la Grande Guerre, Centre d’études stratégiques de la Marine, novembre 2018.

– Numéro thématique « La marine nationale et la Première Guerre mondiale », Revue d’Histoire maritime, n°20, 2015.

Romans, témoignages et correspondances

– Pierre Dupouey, Lettres du lieutenant de vaisseau Dupouey, Paris, Nouvelle Revue Française, 1922

– César Fauxbras, Jean Le Gouin. Journal d’un simple matelot de la Grande Guerre, Paris, [Flammarion, 1932] rééd. Louviers, L’Ancre de Marine, 2004.

– Bernard Frank, Le Carnet d’un enseigne de vaisseau. Souvenirs de la vie de patrouille août-novembre 1915, Paris Flammarion, 1924

– Louis Vennin, Lettres d’un officier de marine à son épouse (1912-1919), Paris, Éditions Christian, 2008.

– Y. (Maurice Larrouy),L’Odyssée d’un transport torpillé, Paris, Payot, 1917.

Film

Documents

Nous n’avons pas d’ennemis sur la mer. Les opérations de police auxquelles donnent lieu les corsaires et les sous-marins allemands n’ont pas de rapport avec la guerre proprement dite, si on entend par là une compétition qui se résout par le combat. La compétition n’existe pas. L’ennemi a renoncé, dès la première heure, à la mer.

Le rôle politique que la France assignait à sa marine a donc été pleinement tenu. Son rôle militaire peut également être considéré comme rempli puisque les mouvements militaires et commerciaux, pour lesquels nous avions besoin de la mer, se sont effectués et s’effectuent encore en toute sécurité.

Cependant l’ennemi flottant est intact. Il est nécessaire de s’expliquer à ce sujet en toute clarté parce que les conséquences d’une confusion seraient fatales à l’avenir de notre puissance navale. L’opinion se répand déjà trop que les escadres de ligne sont à peu près inutiles dans la guerre actuelle et à plus forte raison dans l’avenir, parce que ces escadres sont impuissantes contre un ennemi abrité, et même contre une côte défendue.

Ici interviendrait l’examen de la conduite de la guerre sur mer. On conçoit qu’il ne convienne pas de faire cet examen en ce moment. Il paraît simplement utile et même nécessaire de répudier énergiquement le principe.

En effet, si ce principe est valable, l’organisation d’une puissance navale ne se justifiera plus qu’autant qu’on sera résolu à dépasser largement la puissance navale de tout adversaire possible. Si on ne n’est pas résolu à cet énorme effort, à ces gigantesques armements, une forte défense fixe, une défense mobile nombreuse et bien fractionnée doivent suffire à protéger le pays… On voit le danger. Inutile de construire et d’entretenir de coûteuses escadres puisque, si n n’a pas le nombre pour soi, il faudra les tenir au port, et, puisque nous l’aurons démontré nous-mêmes, les escadres ennemies ne pourraient rien contre nos côtes bien organisées. (…)

Les marins en cette matière, se préservent facilement des jugements impatients. La guerre sur mer ne se fait pas comme on croyait qu’elle se ferait…. La guerre sur terre non plus. Ici et là, c’et une guerre sans batailles, ou du moins sans les batailles qu’on eût escomptées…. Mais attendons la fin ! Cela nous ramènera sans doute à quelques-unes de nos idées antérieures. Tels événements pourront survenir qui laisseront aux flottes alliées la liberté de leurs offensives. Jusque-là, nous ne pouvons pas nous former une idée sur la conduite de la guerre.

C. Pierreval, « La guerre sur mer », Le Moniteur de la Flotte, 10 avril 1915.

Joseph de Pampelonne (Enseigne de vaisseau), Lettres d’un marin (1914-1917), Lyon, JB Roudil, 1928, p. 79-80.

Vasilico, 4 novembre 1914.

Mon bien cher Papa,

Ma bien chère Maman,

Rien de nouveau, toujours le vide devant nous. Je rage, nous venons de passer trois jours à nous promener devant Cattaro et les environs, continuant les petites bêtises inoffensives, prises de phares, etc… Nous avons infligé une contribution de guerre de 25 000 francs à la petite ville de Lissa et pris le maire et trois bonshommes comme otages. Nous avons, enfin, aperçu la marine autrichienne : six cuirassés, un croiseur et douze contre-torpilleurs. Mais, dès qu’ils nous ont vus, ils ont fiché le camp à toute vitesse vers San Benico. Impossible d’aller les y chercher. Je rage : plusieurs de mes camarades sont partis pour le front. Mais on ne veut pas prendre ceux des torpilleurs, sous prétexte qu’ils sont plus utiles ici. Si seulement nous pouvions nous échouer quelque part ou nous faire aborder, on nous renverrait à Toulon et pour le coup, je vous promets que je n’y resterais pas. Les Autrichiens ne sont vraiment pas chics. Si nous étions à leur place et eux la nôtre, je suis sûr que nous sortirions.

Pierre Dupouey (Lieutenant de vaisseau), Lettres et essais, Paris, Les Editions du Cerf, p. 88.

En mer.

20 septembre 1914.

Depuis ma dernière lettre, nous avons été faire un petit tour : Oh, pas bien loin, jusqu’à Lissa et aux îles autrichiennes où nous avons coupé un câble, canonné un sémaphore vers Raguse et ramené comme prisonniers deux gardiens de phares qui n’en pouvaient mais. Crois que je raconte ce fait sans le moindre orgueil. C’est une véritable dérision d’employer des forces comme les nôtres à d’aussi puériles expéditions – sans compter qu’il y a un moins que nous aurions pu le faire. Le tout n’est pas d’avoir de beaux bateaux qui se promènent fièrement sur les mers, en faisant une fumée héroïque…. On a cru remplacer avantageusement notre ancien esprit militaire par un entraînement intensif et par un perfectionnement du matériel qui a dégénéré bien souvent en pure complication – et maintenant, une des plus belles escadres de la planète tourne inutilement à l’entrée de l’Adriatique… Pour moi, je suis écœuré de notre inaction…. Il est vraiment pénible de jouer un rôle dans une farce, quand il se tout près une si belle tragédie…

© Jean-Baptiste Bruneau pour Historiens & Géographes - Tous droits réservés. 24/09/2022.