Je ne suis qu’un petit grain de sable dans l’histoire de la Shoah…

En 1998, j’enseignais depuis sept ans lorsque je pris la décision de contacter l’Amicale d’Auschwitz. Ma manière d’enseigner et de percevoir cette période de l’histoire est liée à ma propre scolarité, à ce qu’on m’a appris. Et surtout à ce qu’on ne m’a pas enseigné... et que j’ai étudié seule. Mes pratiques et choix pédagogiques [2] sont nourris des échanges avec Fanny, mais aussi avec d’autres survivants déportés depuis la France, comme Simon, Ida, Violette, Sarah, Yvette, Ginette, Marceline, Simone ou depuis la Pologne, comme Mendel, Jo, Izia, Charles, et des enfants cachés comme Arlette, Cécile ou Georges. [3]

J’aurais très bien pu rencontrer quelqu’un d’autre que Fanny. Ce fut elle et cette rencontre fut le début de sept années de correspondance régulière et d’échanges amicaux.

Elle se rendit au lycée à deux reprises, en 1998 puis en janvier 2000, nous accompagna à Auschwitz-Birkenau, à l’ancien camp de Drancy. Volontaire, énergique, Fanny témoignait avec vivacité, mais aussi avec une grande modestie, réinsérant son parcours dans la grande histoire du siècle ... celle d’une jeune fille française, issue de l’immigration juive polonaise, élevée dans une famille modeste mais convaincue de l’importance des valeurs de la République française : liberté, égalité, fraternité, instruction, travail. Elle fait tout de suite sourire les élèves en leur expliquant qu’elle est née le plus beau jour de l’année, celui de la fête des amoureux, le 14 février ! Avant d’ajouter : « Je ne suis ni professeur d’histoire, ni professeur d’instruction civique, ni professeur de morale. Je viens simplement vous parler de ma vie, moi qui ne suis qu’un petit grain de sable dans l’histoire de la Shoah. »

Après la guerre, elle avait épousé Henri Segal (1914-2011) ; ils eurent une fille, Sylvie en 1952. Elle leur a donné trois petits-enfants.

Fanny n’a pas eu le temps de mettre son témoignage par écrit. Mais le texte ci-dessous est le reflet fidèle de notre correspondance, de nos conversations, des réponses aux questions que je lui avais posées pour l’article Mémoires croisées et de ses témoignages devant mes élèves. Une copie du film de son témoignage au lycée et au camp a été déposé au mémorial de la Shoah. Une autre donnée à sa fille Sylvie.

Fanny nous a quittés en mars 2005 et repose aux côtés d’Henri au cimetière de Bagneux.

LES ORIGINES FAMILIALES : Je suis fille d’immigrés juifs polonais

Je sais que j’appartiens à une communauté par mes racines juives mais cette appartenance, du fait que la religion y est absente, n’est pas culturelle. Ma culture vient de la France. Bien sûr, mes parents parlaient le yiddish et il n’est pas question que je me coupe de ces souvenirs qui ont bercé mon enfance. Mais disons que mes racines sont juives, ma culture française et que l’ensemble a contribué à ma personnalité.

Je n’ai pas souvenir d’avoir souffert avant la guerre de comportements antisémites. J’ai eu le sentiment par contre, lorsque j’ai été obligée de porter l’étoile jaune, de présenter une différence vis-à-vis des adolescentes de mon âge. Mais le port de l’étoile ne m’a jamais fait subir d’attaques particulières de la part de mes camarades. Mais l’acte antisémite dont je me souviens concerne mon arrestation en 1943, car un de mes anciens professeurs qui m’avait croisée dans la rue m’a dénoncée.

Mes parents étaient des immigrés juifs polonais. Mon père Abraham Celgoh, était né en Pologne, à Zgierz le 7 août 1897. Il était maître bottier. Ma mère, qui s’appelait Taube Marczak, était née à Konin en 1899. Elle ne travaillait pas, mais elle avait tellement à faire à la maison ! Car nous étions six enfants et vivions à huit dans un deux pièces-cuisine du XIIIe arrondissement, au 7 rue Vulpian. Autant dire que c’était serré ! Mais nous avions la chance, malgré notre pauvreté, de vivre dans un appartement disposant de l’eau courante, du gaz, de l’électricité, et des toilettes ! Beaucoup de gens les avaient sur le palier.

Dans la famille, il y avait Jacques, Bernard, Eva et les deux plus petits, Michel et Madeleine. Jacques, Bernard et Eva sont morts. Les deux derniers avaient été placés dans un préventorium et un sanatorium en 1940. Ils n’étaient pas sur le fichier familial (n° 33900) car mon père ne les avait pas fait recenser. Ils n’ont jamais revu leurs parents.

Malgré le déracinement, les difficultés d’adaptation, la pauvreté, l’apprentissage d’une autre langue, Abraham et Taube, originaires du centre de l’actuelle Pologne, souhaitent s’ancrer dans leur nouvelle patrie. Pour leurs enfants nés en France, ils demandent la nationalité française. Fanny et ses cinq frères et sœurs sont français par naturalisation.

En 1940, l’invasion allemande jette sur les routes de nombreux Français : c’est l’exode. Chaque arrondissement de Paris ayant un département de repli, la famille Celgoh passe plusieurs semaines à la campagne, dans une ferme du Maine-et-Loire, située dans le village du Louroux-Béconnais, à environ 25 kilomètres d’Angers. Fanny découvre les travaux des champs ... Plus tard, elle expliquera aux élèves que la dureté des travaux agricoles, la fatigue ... lui avaient servi à mieux supporter la dureté du camp. La famille finit par rentrer à Paris. Michel et Madeleine se trouvent alors dans le sud-est de la France, pour raisons de santé, afin de soigner des affections pulmonaires.

Le 27 septembre 1940, les Allemands promulguent une ordonnance définissant qui est juif et interdisant la zone occupée aux Juifs qui l’ont quittée. Tous ceux qui entrent dans les catégories de l’ordonnance ont jusqu’au 20 octobre pour se faire recenser. La majorité se fait recenser : par obéissance et respect de la loi, par habitude des vexations, par fierté d’être juif. Même des convertis au catholicisme, comme le philosophe Henri Bergson vont au commissariat. Aucun n’imagine alors que ce recensement permet la constitution de fichiers qui serviront à des vastes rafles, enfermant les Juifs dans une souricière. Seuls certains, qui parlent allemand, qui ont de la famille en Allemagne évitent le fichage. A l’automne 1940, Pétain décrète la collaboration et le gouvernement met en place une législation antisémite.

Celles et ceux qui vivaient en France, que leurs parents soient français ou étrangers sont rapidement confrontés aux mesures d’exclusion et de ségrégation édictées par un certain nombre de textes : les 3 et 4 octobre 1940, sans aucune pression allemande, Vichy promulgue deux lois : la première, dite loi Raoul Alibert, du nom du garde des Sceaux de l’époque, définit qui est juif et un statut précise quelles professions leur sont désormais interdites. La seconde permet d’interner les étrangers dans des camps spéciaux sur simple décision du préfet. Trois jours plus tard, le 7 octobre, l’abrogation du décret Crémieux (qui datait de 1870), supprime la citoyenneté française des Juifs d’Algérie. Le statut des Juifs du 3 octobre s’étend au Maroc et à la Tunisie, protectorats français, avec quelques modifications.

Les cartes d’identité arborent désormais le tampon « Juif » ou « Juive ». Entre le 8 octobre 1940 et le 16 septembre 1941, 26 lois, 24 décrets et 6 arrêtés concernant les Juifs paraissent au Journal Officiel. Parmi toutes les mesures, on compte l’aryanisation des biens juifs, l’épuration professionnelle, l’interdiction des de métiers en contact avec le public, l’obligation de monter dans le dernier wagon du métro, l’interdiction de fréquenter des lieux publics : les squares, piscines…sont désormais interdits aux Juifs et aux chiens…

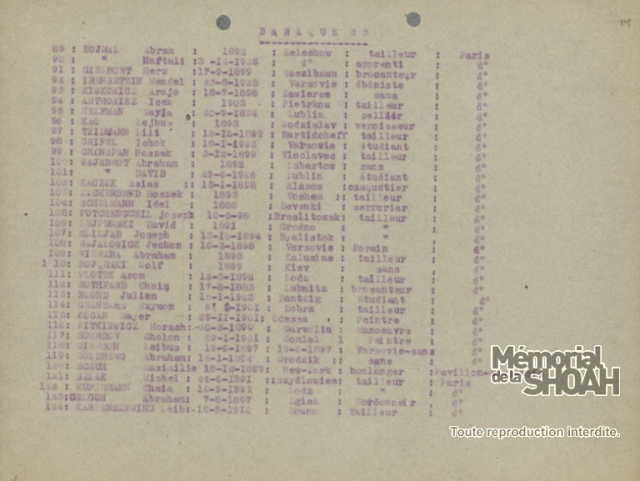

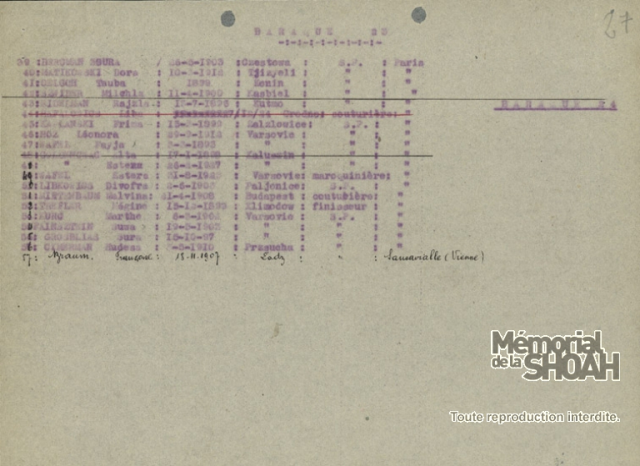

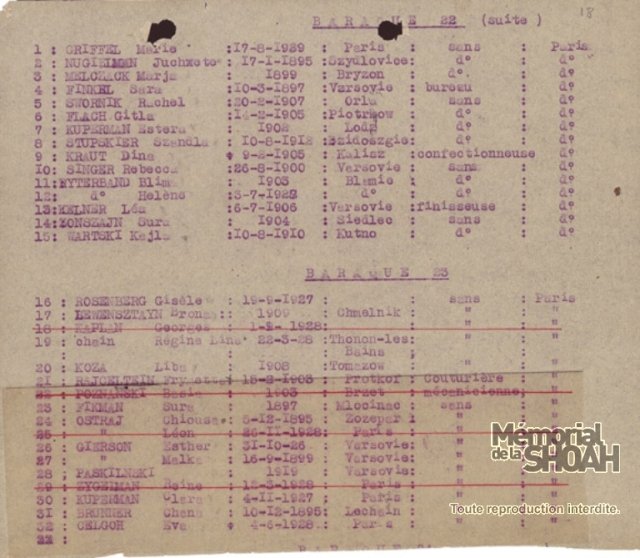

A l’automne, la plupart des Juifs de la zone occupée ayant satisfait aux obligations du recensement, la Préfecture de police de la Seine dispose d’un fichier juif familial, d’un fichier individuel pour les adultes et d’un fichier individuel pour les enfants. La famille Celgoh, comme tant d’autres, est donc fichée. J’ai retrouvé certaines fiches aux Archives Nationales, qui disposent également des fichiers des camps d’internement. Des heures passées à visionner des microfilms, puis à imprimer les documents … la fiche du père, de la mère, des enfants … On voit donc défiler avec émotion les gens dont on recherche la trace et tous les autres, ceux qu’on ne connaît pas. Un immense cimetière de papier. En faisant avancer ou reculer la bobine pour trouver le nom recherché, on ne peut s’empêcher de s’attarder sur les fiches de tous ces inconnus. Ils viennent de tous les horizons de l’Europe, de Pologne, des Balkans, de Turquie…Comme motif d’arrestation, on trouve à plusieurs reprises la mention « En surnombre dans l’économie nationale ».

Nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, profession, mais aussi date d’arrestation, d’internement, de déportation et… au verso de celle de Fanny, de retour. Le retour n’était pas envisagé, mais la fiche étant là, on la complète en 1945. Avec l’efficacité administrative, rien ne se perd...

Fanny ne les avait jamais vues. J’avoue avoir hésité un moment avant de les lui montrer, pensant que ces restes de la persécution ne pourraient que la blesser, raviveraient les souvenirs douloureux auxquels elle est pourtant en train de faire appel en répondant à mes questions. Je me trompais. Fanny m’a expliqué que cela contribuait à faire revivre en quelque sorte cette famille décimée.

Je promets alors aux divers amis rescapés qui témoignent pour mon article de compléter mes recherches et de retrouver les fiches manquantes. Plus tard, l’archiviste du CDJC, Karen Taïeb, me sera d’un précieux secours, me permettant ainsi de tenir cette promesse. Les autres documents, comme les listes des convois viennent du Mémorial de la Shoah.

Le gouvernement de Vichy déploie une intense propagande antisémite, utilisant l’exposition sur Le Juif et la France (fréquentée par 200 000 visiteurs) au palais Berlitz. Les antisémites officiels de Vichy clament leur haine à la radio et dans les journaux (Gringoire, Je Suis Partout…). La délation est encouragée.

La dynamique d’exclusion se précise le 29 mars 1941 avec la création du Commissariat Général aux Questions Juives dirigé par Xavier Vallat. Connu pour son antijudaïsme militant, il s’était « ému » en 1936 de ce que la France allait désormais être dirigée par un Juif, un « subtil talmudiste », Léon Blum. Pourtant, jugé trop laxiste, Vallat est écarté au printemps 1942 et remplacé par Louis Darquier de Pellepoix. A la fin des années soixante-dix, ce dernier, installé en Espagne, et interrogé par un journaliste de l’Express, affirma tranquillement qu’à Auschwitz, on n’avait gazé que des poux.

L’Allemand Theodor Dannecker s’occupe des affaires juives à la Gestapo.

A cette époque, les différents camps de la zone libre rassemblent 40 000 Juifs étrangers.

Au printemps 1941 ont lieu les premières rafles de Juifs étrangers : au cours de la rafle dite du billet vert, le 14 mai 1941, 6694 hommes sont convoqués au commissariat pour identification d’identité et examen de situation. Les 3747 qui obéissent sont dirigés vers les camps du Loiret : les capacités du camp de Pithiviers étant insuffisantes, celui de Beaune-la-Rolande (construit en 1939 pour y enfermer des prisonniers de guerre allemands) est également réquisitionné

En août, 3000 Juifs sont arrêtés dans le XIe arrondissement ; les rafles se poursuivent, permettant d’en arrêter 4232 autres. Ils sont internés à Drancy.

Le 2 juin 1941, le second statut des Juifs aggrave les interdictions professionnelles du premier. A partir du 22 juillet, Vichy organise l’aryanisation des biens juifs, qui est justement une des attributions du CGQJ.

Le 2 janvier 1942, un décret précise que tous les Juifs de la zone libre doivent se faire recenser. Le 7 février, c’est le couvre-feu qui leur est imposé en zone occupée. Le 29 mai, une ordonnance allemande précise que tout Juif âgé de plus de six ans doit porter une étoile jaune bien visible cousue sur son vêtement, du côté gauche. Pour se procurer ces étoiles, les Juifs durent donner des coupons "textile", le tissu étant également rationné. D’une certaine manière, ils durent payer ces marques infamantes. Beaucoup expliquent qu’ils ne s’étaient réellement sentis juifs et parias qu’à partir du moment où ce marquage leur fut imposé.

LA RAFLE DU VEL D’HIV. ARRESTATION PUIS DÉPORTATION DES PARENTS, DE BERNARD ET D’EVA

Au mois de juin, à cause du port de l’étoile jaune, Fanny est contrainte de quitter sa classe. Pas question de rester à ne rien faire ! Elle cherche du travail afin de rapporter un peu d’argent à la maison. La vie est difficile, les Juifs ne peuvent faire leurs courses qu’entre 15h et 17h, la nourriture manque...

Le 16 juillet au matin, je suis partie travailler comme d’habitude. Ma mère m’avait lancé en yiddish : "Fanny, t’as ta clé ?" Je l’avais. Je suis partie sans savoir que c’était la dernière fois que je la voyais. Je travaillais depuis plusieurs semaines dans un atelier fabricant des pantalons pour la marine de guerre allemande. Depuis le port de l’étoile, je n’étais plus acceptée en classe. C’est une attitude qui ne fut heureusement pas majoritaire dans les établissements scolaires.

Le soir, je mets la clé dans la serrure...Personne ! La maison sans dessus dessous ! Je crie : "Maman, Bernard, Eva ! Où êtes-vous ?"

La voisine m’a raconté leur arrestation. Le soir, mon père est revenu avec mon frère Jacques et a dit que nous devions rester. Il n’était pas du genre à abandonner ses enfants ! Mais il ne pouvait pas imaginer les conséquences. Le lendemain, à six heures, la police est revenue chez nous et nous a emmenés avenue des Gobelins, jusqu’à un garage qui servait de centre de rassemblement pour les Juifs du XIIIe. Il y avait du monde, beaucoup de bruit, les gens avaient des tas de paquets, de ballots, les enfants pleuraient, braillaient. Je me suis mise à pleurer aussi et mon père, agacé, m’a flanqué une gifle. En entendant ce bruit, le policier m’a fait venir pour connaître la cause de ce chahut. Pleine de rage, j’ai crié : "Vous ne pouvez pas m’arrêter ! Je suis française."

"Prouvez-le !" m’a-t-il rétorqué. Par chance, j’avais sur moi ma carte d’identité avec le tampon "Juif" et ma feuille de naturalisation. Le policier est resté perplexe et m’a finalement permis de partir avec mon frère. Je ne savais pas que je voyais mon père pour la dernière fois.

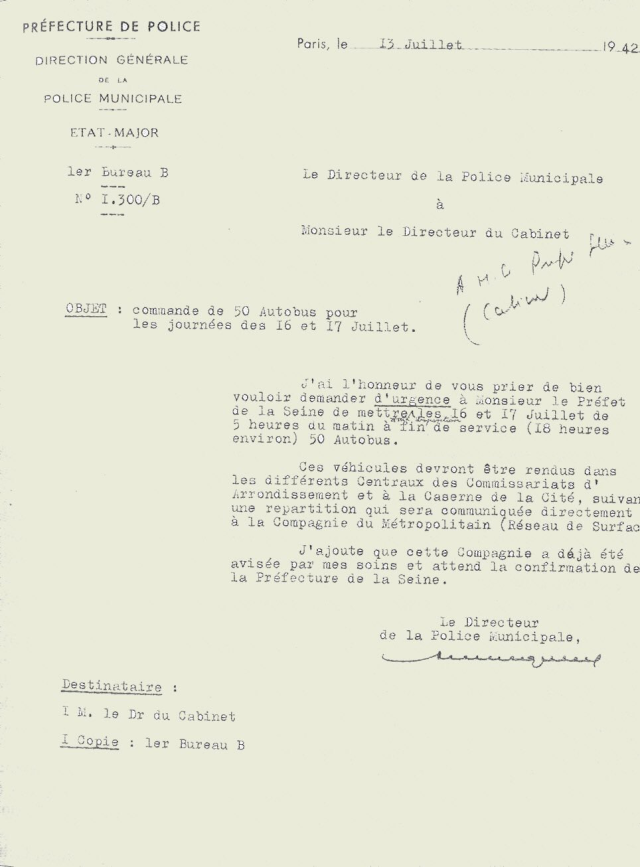

La rafle du Vel d’Hiv, cette opération Vent Printanier avait été minutieusement préparée par René Bousquet et les autorités occupantes. Personnel, véhicules, tout était prévu à partir de quatre heures du matin : 1.372 équipes de deux gardiens de la paix, 1.916 policiers dans les arrondissements de l’est parisien, des élèves des écoles de police pour prêter main forte aux inspecteurs en civil et aux agents en uniforme, 50 autobus de la Compagnie des transports en commun de la région parisienne, et 10 autocars aux vitres fermées réquisitionnés avec leurs conducteurs.

Le 12 juillet 1942, la Préfecture de police avait donné des consignes strictes aux responsables des arrestations, qui n’avaient pas à discuter, ni à s’occuper de l’état de santé de tous ceux qu’ils devaient emmener : « Les gardiens et inspecteurs sont responsables de l’exécution. Les opérations doivent être effectuées avec le maximum de rapidité, sans paroles inutiles et sans aucun commentaire. Par contre, les agents doivent s’assurer que les compteurs à gaz, d’électricité et d’eau des appartements vidés de leurs occupants sont bien fermés. Les animaux domestiques seront remis au concierge ainsi que les clefs du logement. Les enfants, par contre, ne pourront être confiés à des voisins, ils doivent être emmenés avec leurs parents… ». Même ceux de nationalité française, qui seraient éventuellement relâchés dans les « centres de tri ». Il ne fallait pas s’occuper de l’état de santé des gens. On emmena donc les vieillards, les grabataires, les handicapés, les enfants malades (même avec plus de quarante de fièvre) et les femmes en train d’accoucher. Rien n’étant précisé pour ce genre de situation, les policiers emmenèrent aussi … les morts !

Les célibataires et les couples sans enfants furent dirigés vers le camp de Drancy, les familles vers le Vélodrome d’Hiver, dans le XVe arrondissement, à l’angle de la rue Nélaton et du boulevard de Grenelle.

Ce n’est qu’après la guerre que Fanny apprit ce que sa mère, Bernard et Eva vécurent durant ces journées terribles. On peut le savoir grâce aux récits des adolescents qui ont pu fuir le vélodrome ou d’enfants raflés mais libérés plus tard. C’était il y a soixante-quinze ans mais Arlette Reiman-Testyler s’en souvient comme si c’était hier…

Le 16 juillet, la police s’est présentée au domicile de mes parents, très tôt, vers cinq heures du matin, je crois. Ma sœur dormait et le bruit ne l’avait pas réveillée. Les policiers devaient aussi arrêter mon père, mais c’était déjà fait…Nous ne savions d’ailleurs pas ce qu’il était devenu.

Ceux qui avaient pu apprendre le départ de proches par une lettre savaient qu’ils étaient partis à l’Est ou à destination inconnue.

La colère de ma mère n’a pourtant pu empêcher la police de nous emmener. Nous avons préparé des paquets et de petits baluchons. Tout ce qui était autorisé. Ceux qui n’avaient pas de valises avaient fait des paquets en utilisant des nappes, des draps, noués aux quatre coins, et même des taies d’oreiller. En descendant l’escalier, j’ai vu que les quatre familles juives de l’immeuble étaient là. Il y avait mes camarades de classe. Les enfants les plus petits avaient deux, trois ans, les plus âgés treize. Nous sommes partis en autobus en direction du Vel d’Hiv. Encore aujourd’hui, plus de soixante-dix ans après, j’ai peur et je ne peux jamais traverser la Seine au Pont Bir Hakeim.

Nous sommes restées plusieurs jours dans ce stade conçu pour des courses de vélo, et recouvert d’une verrière. C’était le plein été, il faisait une chaleur épouvantable. Nous étions plusieurs milliers d’hommes, femmes, enfants de tous âges, vieillards, malades, grabataires, handicapés, femmes enceintes… Avec peu de nourriture, sans eau. Et deux sanitaires…

Très vite, se développe une odeur infecte ...Les toilettes sont bouchées, les gens urinent dans les gradins de béton. Des femmes accouchent par terre pendant que d’autres tentent d’avorter dans les toilettes espérant pouvoir être évacuées. A la vue de tout ce sang, j’ai cru qu’on tuait les gens dans les toilettes ! Sans compter les tentatives de suicide et ceux qui sombrent dans la folie. Alors que j’étais une petite fille très remuante, j’ai passé plusieurs jours tétanisée, collée à ma mère.

Le témoignage d’Arlette Reiman est corroboré par la lettre qu’une jeune assistante sociale, affectée au service social au Vélodrome d’Hiver, le 18 juillet, adresse à son père.

« Au Vel d’Hiv’, 12 000 Juifs sont parqués. C’est quelque chose d’horrible, de démoniaque, quelque chose qui vous prend à la gorge et vous empêche de crier. Je vais essayer de te décrire le spectacle, mais ce que tu vois déjà, multiplie-le par mille, et tu n’auras seulement qu’une partie de la vérité. En entrant, tu as d’abord le souffle coupé par l’atmosphère empuantie, et tu te trouves dans ce grand vélodrome noir de gens entassés, les uns contre les autres, certains avec de gros ballots déjà salis, d’autres sans rien du tout. Ils ont à peu près un mètre carré d’espace chacun quand ils sont couchés, et rares sont les débrouillards qui arrivent à se déplacer de 10 mètres de long dans les étages. Les quelques WC qu’il y a au Vel d’Hiv’ (tu sais combien ils sont peu nombreux) sont bouchés ; personne pour les remettre en état.

Tout le monde est obligé de faire ses déjections le long des murs. Au rez-de-chaussée sont les malades. Les bassins restent pleins à côté d’eux, car on ne sait où les vider. Quant à l’eau, depuis que je suis là-bas, je n’ai vu que deux bouches d’eau (comme sur les trottoirs), auxquelles on a adapté un tuyau de caoutchouc. Inutile de te décrire la bousculade. Résultat : les gens ne boivent pas, ne peuvent pas se laver.

Le ravitaillement : une demi-louche de lait par enfant de moins de neuf ans (et encore tous n’en ont pas), 2 tartines épaisses de 2 cm de gros pain pour toute la journée (et encore tous n’en ont pas) ; une demi-louche de nouilles ou de purée pour les repas (et encore tous n’arrivent pas à en avoir). Cela va encore, car les gens ont des provisions de chez eux, mais d’ici quelques jours, je ne réponds plus de rien.

L’état d’esprit des gens - de ces hommes, femmes et enfants, entassés là - est indescriptible ; des hurlements hystériques, des cris : « Libérez-nous », des tentatives de suicide (il y a des femmes qui veulent se jeter du haut des gradins) ; ils se précipitent sur toi : « Tuez-nous, mais ne nous laissez pas ici », « une piqûre pour mourir, je vous en supplie », et tant d’autres, et tant d’autres. On voit ici des tuberculeux, des infirmes, des enfants qui ont la rougeole, la varicelle. Les malades sont au rez-de-chaussée ; au milieu se trouve le centre de la Croix-Rouge. Là, pas d’eau courante, pas de gaz. Les instruments, le lait, les bouteilles pour les tout-petits (il y en a qui ont treize mois), tout est chauffé sur des réchauds à méta ou à alcool. Pour faire une piqûre, on met trois quarts d’heure. L’eau est apportée dans des laitières plus ou moins propres. On tire l’eau avec des louches. Il y a trois médecins pour 15 000 personnes et un nombre insuffisant d’infirmières. La plupart des internés sont malades (on est allé chercher même les opérés de la veille dans les hôpitaux, d’où éventrations, hémorragies, etc. J’ai vu aussi un aveugle et une femme enceinte). Le corps sanitaire ne sait où donner de la tête ; de plus, le manque d’eau nous paralyse complètement et nous fait négliger totalement l’hygiène. On craint une épidémie.

Pas un seul Allemand ! Ils ont raison. Ils se feraient écharper. Quels lâches de faire faire leur sale besogne par des Français ! Ce sont des gardes mobiles et des jeunes des « chantiers de jeunesse » qui font le service d’ordre. Inutile de te dire ce qu’ils pensent. Nous - assistantes sociales et infirmières - avons reçu comme consigne de nos monitrices : « Surtout ne racontez rien de ce qui se passe ici au dehors ! » C’est ignoble. On voudrait faire silence autour de ce crime épouvantable ! Mais non, nous ne le permettrons pas. Il faut qu’on sache. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe ici. »

La rafle permit d’arrêter 13 152 personnes, 9037 adultes (dont 5919 femmes) et 4115 enfants. Des chiffres inférieurs aux espérances des autorités occupantes … Les familles parquées durant plusieurs jours, furent, entre le 19 et 21 juillet, transférées dans les camps d’internement du Loiret, Beaune-la-Rolande et Pithiviers. Arlette Reiman est dans la même situation, avec sa mère et sa sœur aînée.

Au bout de trois jours, au cours desquels j’ai assisté à des événements qu’une enfant de mon âge n’aurait jamais dû voir, on a affiché des listes de noms. Nous sommes parties de la gare d’Austerlitz (depuis, je n’aime pas cette gare et je ne peux absolument pas dépasser le hall d’entrée) pour Beaune-la-Rolande, dans le Loiret.

Nous avons dû grimper dans des wagons à bestiaux, avec pour seule nourriture un bidon de lait et une boîte de sardines. Sans ouvre-boîte…

Très vite ce fut la pagaille, que ma mère fit cesser pour que les plus petits puissent avoir à boire. Nous n’avions qu’une petite lucarne grillagée pour respirer. Ma mère fit en sorte que les adultes pussent faire respirer les enfants à tour de rôle en les portant et en les hissant au niveau du grillage.

Comme elle voulait absolument prévenir nos voisins de notre situation, elle eut l’idée de laisser tomber une lettre sur la voie ferrée : elle y avait glissé de l’argent et avait enroulé le tout avec quelques-uns de mes cheveux pour l’attacher solidement. Par chance, un cheminot a trouvé le message et l’a envoyé à destination. »

Le site http://tetrade.huma-num.fr/ (Territoire et trajectoire de la déportation), conçu par Serge Klarsfeld et Jean-Luc Pinol, avec ses cartes interactives, permet de réaliser l’étendue de la rafle. Pas un arrondissement de Paris n’y échappe. Plus tard, avec la poursuite des arrestations, pas un département de la France métropolitaine.

Les quatre membres de la famille Celgoh, arrêtés les 16 et 17 juillet 1942 sont rapidement déportés... séparément : Abraham Celgoh par le convoi 13 du 31 juillet, Tauba Celgoh par le convoi 14 du 3 août, Eva Celgoh, quatorze ans, par le convoi 16 du 7 août et Bernard Celgoh, quinze ans, par le convoi 23 du 24 août. Fanny ignore à ce moment-là ce que ses parents, sa sœur et son frère sont devenus.

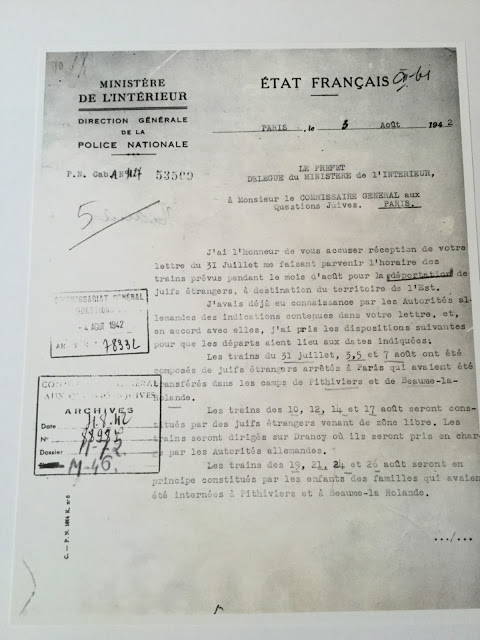

Dans ce courrier, adressé à Louis Darquier de Pellepoix, Jean Leguay évoque l’organisation des convois de déportation du mois d’août 1942. La famille de Fanny est directement concernée par ces transports.

Avec 13 trains, ce mois fut celui qui connut le plus grand nombre de personnes déportées avec en particulier celle des enfants du Vel d’Hiv laissés seuls dans les camps du Loiret après la déportation de leurs parents. Ces enfants furent répartis dans 4 convois des 19, 21, 24 et 26 août et mélangés à des adultes.

Derrière les numéros des convois, derrière les statistiques, se trouvent des familles avec des enfants de tous âges et leur séparation entraîne des situations extrêmement cruelles. Les parents, nés à l’étranger, ont souvent des familles nombreuses. Les aînés des enfants sont parfois nés à l’étranger et le reste de la fratrie en France. Les aînés ont la même nationalité que les parents. Les cadets sont français si les parents ont effectué pour ces enfants une demande de naturalisation, ce qui n’est pas toujours le cas.

La police ne devait arrêter que les étrangers mais les enfants y compris en bas âge, même de nationalité française, ont été raflés avec les parents. Plus tard, lorsque Laval livra les enfants aux Allemands afin de remplir les quotas de Juifs exigés, les parents avaient déjà été déportés… Des enfants de moins de dix ans, et même des tous petits, y compris des nourrissons ont voyagé seuls. Certains étant incapables de dire leur nom au moment de l’inscription sur les listes la veille du départ, il n’y a donc que le prénom ou la mention « petit garçon » ou « petite fille »… On peine encore à imaginer la déportation de ces enfants, dans la plus extrême détresse.

Quelques femmes admirables s’en occupent des semaines durant, ne disposant même pas du minimum nécessaire pour les nourrir correctement, les laver, les vêtir ou encore les soigner. Certains enfants sont morts de maladie, de privations dans les camps d’internement.

Certaines mères, au moment des arrestations, se sont volontairement séparées de leurs enfants, tentant de les envoyer à l’extérieur du Vel d’Hiv à la moindre possibilité de sortie. Quelques gendarmes firent semblant de ne rien voir. Au moment de la grande rafle, aucun policier n’avait refusé d’accomplir son travail… Seuls quelques-uns avaient confié des enfants à des voisins, pour ne pas être obligés de les emmener, ou les avaient envoyés au coin de la rue… Des attitudes rares.

JUILLET 1942-MAI 1943

Fanny et Jacques se retrouvent seuls.

Je suis retournée travailler et mes camarades ont fait une petite quête pour moi, car je n’avais plus rien à manger et je n’avais plus rien : ni argent, ni carte d’alimentation, ni tickets. J’ai encore un merveilleux souvenir de cette générosité. La mère d’une d’entre elles travaillait à la mairie du XIIIe et a pu me procurer une carte d’alimentation pour mon frère et pour moi. C’est un geste que je ne pourrai jamais oublier. Entre l’arrestation de mes parents et la mienne, il s’est écoulé presque un an ; je travaillais dans cet atelier de confection de pantalons pour la Kriegsmarine. Un jour, dans la rue, j’ai croisé une femme, un de mes anciens professeurs. Elle m’a dévisagée avant de me lancer : "Eh bien toi, la Juive, t’es pas arrêtée ? Cela ne saurait tarder !"

J’ai continué mon chemin ! J’entendais tellement de choses. Nous avions tellement d’autres soucis ! Nous n’avions rien à manger, car lorsque nous pouvions sortir, les magasins étaient fermés. Et il avait fallu cacher Michel et Madeleine dans le Maine et Loire.

Fanny évoque ici son petit frère et sa petite sœur. En 1942, elle reçoit un courrier du sanatorium la prévenant du retour de Michel.

Mais qu’allais-je faire avec ce gamin ?

Très inquiète, ne sachant que faire de son frère, auquel elle ne peut raconter les raisons de l’absence des parents, de Bernard et d’Éva, elle lui explique qu’ils ont dû partir quelque temps, auprès d’un parent malade. En désespoir de cause, elle finit par contacter Mémé Rochereau, la fermière du Louroux-Béconnais, qui accepte d’héberger Michel. Fanny explique qu’elle lui payera une pension. La peur au ventre, elle ôte son étoile, prend le train puis le bus pour mettre le petit garçon à l’abri. Un dangereux périple, où le risque d’être arrêtée est permanent. Soulagée, elle rentre à Paris. Mais quelques semaines plus tard, Fanny reçoit un nouveau courrier lui annonçant le retour de Madeleine. On ne sépare pas Michel de Madeleine ! Devant cette réponse catégorique de Mémé Rochereau, Fanny fait de nouveau le trajet pour mettre sa sœur à l’abri.

Elle revient ensuite sur les circonstances de l’arrestation. Dénoncée par un professeur... La première fois qu’elle m’en parle, je suis interloquée.

Cette femme est allée me dénoncer et le samedi 15 mai, à six heures, la police a frappé à la porte. J’ai réveillé mon frère et nous avons été conduits à la Cité, là où on interrogeait des résistants. J’étais folle de terreur à l’idée de subir leur sort, car ils étaient battus, torturés. Comme nous avions été dénoncés et non raflés, la procédure était différente. Mais avant d’arriver à la Cité, j’avais obtenu de pouvoir m’arrêter au couvent de la Glacière, pour parler à un Père que je connaissais et lui demander de veiller sur Michel et Madeleine. J’ai pu lui envoyer une carte postale de Birkenau, elle a mis un an pour lui parvenir. Mais ces cartes avaient aussi un but… sans le savoir, nous donnions des informations qui permettaient d’arrêter d’autres gens qui pouvaient se cacher.

Après, ce fut Drancy. Je me suis retrouvée à l’escalier 14, au quatrième étage. Il y avait des châlits avec des paillasses pleines de poux et de puces. Mon frère était avec les hommes.

Comme nous n’avions plus de famille, personne ne pouvait nous envoyer de colis. Nous avions faim. Heureusement, on nous donnait une gamelle pour quatre. Une copine nous distrayait en nous racontant « Autant en emporte le vent », nous rêvions aux aventures de Scarlett et de Rhett Butler. L’administration du camp avait mon numéro du fichier juif : 33 900.

A cette période, Aloïs Brunner est arrivé à Drancy. On pouvait l’apercevoir de temps à autre, avec son uniforme et ses bottes luisantes.

Bien entendu, les internés ne savaient rien de ses états de service…

En pleine rédaction de l’article, par un étrange hasard, j’ai soudain entre les mains une série de lettres écrites entre l’été 1942 et le milieu de l’hiver 1943 par une détenue française, juive, mais divorcée d’un non-juif et qui, bien qu’autorisée à conserver le nom de son ex-époux avait repris son nom de jeune fille, Weill, durant la guerre. Arrêtée après avoir été dénoncée par une collègue de travail, elle fut internée à Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande avant de revenir à Drancy, d’où elle partit le 13 février. La veille, elle envoya à sa famille une dernière carte :

Mes pauvres chéris adorés. Je pars demain pour une destination inconnue. Je garde toujours l’espoir de vous revoir un jour et mon moral reste bon. Bien entendu, n’envoyez plus de colis et je vais rester un certain temps sans pouvoir correspondre avec vous. Ceci me brise le cœur. Malgré ma qualité de Française et femme d’Aryen, je suis du voyage. Embrassez bien mon joli trésor et parlez-lui de moi pour qu’elle n’oublie pas sa mémé. A vous tous, je dis à bientôt. J’ai eu un moment de découragement mais c’est fini Je ne suis pas la seule… Je pense que nous serons réunis dans peu de temps. C’est mon vœu le plus cher. Je charge une amie de vous renvoyer la laine, le coton, les aiguilles, les boîtes en fer et un peu de linge. Je penserai beaucoup à vous tous et vous embrasse de toutes mes forces, de tout mon cœur martyrisé. Mille et mille baisers. Madeleine.

Elle ne revit jamais sa famille. Malade, avec des problèmes dermatologiques très visibles, elle ne passa sans doute pas le cap de la sélection. La parution au cours de l’été 2002, d’un choix de lettres de Drancy apporte un éclairage essentiel sur les conditions de vie dans le camp, le moral et les préoccupations des futurs déportés.

Lire un tel livre est une chose. Mais déplier et parcourir ces lettres, couvertes d’une écriture parfois minuscule (afin de gagner de la place) est véritablement bouleversant.

VERS BIRKENAU

Je suis partie le 23 juin 1943 par le convoi 55.

Avant le départ, le groupe qui doit former le convoi est concentré dans une partie du camp : ni châlits, ni lits, juste de la paille moisie souillée d’urine et de saletés... Vers trois heures du matin, il faut descendre dans la cour intérieure. Puis c’est l’appel. Les gens prennent ensuite place dans des bus qui les conduisent à la gare de Bobigny. Ils montent ensuite dans des wagons à bestiaux dont les portes sont hermétiquement fermées.

Il y avait 1018 personnes. 518 ont été gazées à l’arrivée. 283 hommes et 217 femmes sont entrés dans le camp. 72 sont revenus dont moi. Et mon horreur a commencé là, avec ce trajet en wagon.

Le voyage a été atroce. Nous étions cent et nous ne savions pas où nous allions, sinon que c’était pour une lointaine destination que nous avions pris l’habitude d’appeler Pitchipoï. Il faisait une chaleur atroce. Je me suis mise contre la paroi, sur les genoux, car je ne pouvais pas m’asseoir, et de temps en temps, je prenais l’air, au niveau de l’ouverture grillagée. Le seau qui servait de latrines fut rempli rapidement et se renversa. La puanteur était infecte. J’avais envie de vomir, mais mon estomac était vide. Lorsque le train est arrivé plusieurs jours après, je suis descendue sur la rampe juive.

Les femmes ont été séparées des hommes et je n’ai jamais revu mon frère. En entrant dans le camp, j’ai vu des squelettes ambulants portants des uniformes de l’armée soviétique, en haillons. Je me suis dit qu’ils avaient dû faire quelque chose pour être là, que cet endroit n’était pas pour moi ! Je n’avais pas encore compris… Mais j’étais entrée dans ce camp et pour l’instant ça signifiait encore la vie.

Lorsque j’ai demandé où étaient nos parents, des détenus nous ont répondu : « Ils sont là-haut au Himmelkommando (au commando du ciel) ! » Un jour, en 1944, en allant porter de la soupe à des détenus, j’ai vu dans un coin du camp que l’on avait creusé des fosses. Il y avait une odeur pestilentielle. On jetait des cadavres dedans, hommes, femmes, enfants, certains n’étaient pas tout à fait morts. On les arrosait d’essence et ça brûlait, ça brûlait !

Fanny évoque ici avec une émotion énorme que masque la dureté de sa voix l’existence des bûchers qui se trouvaient à quelques centaines de mètres du crématoire IV, derrière la petite forêt de bouleaux de Birkenau. C’est d’ailleurs le sens de Birkenau (en polonais Brzezinski), « le bois de bouleaux ». On faisait disparaître ici les corps de ceux, qui gazés, ne pouvaient être incinérés au crématoire. Au cours de l’été 1944, l’élimination des juifs hongrois est si énorme que les crématoires ne peuvent absorber le nombre de corps. C’est d’ailleurs pour eux que fut prolongée la voie ferrée, qui conduisait ainsi les déportés à proximité des chambres à gaz.

Auparavant, les déportés descendaient sur la rampe située à plusieurs centaines de mètres de l’entrée de Birkenau.

Mais vers ce bois est aussi dirigé l’excédent de la rampe juive. Les déportés se déshabillent dans une maison au toit de chaume avant d’être abattus d’une balle dans la nuque. Les corps disparaissent ensuite dans les flammes de ces bûchers. Là, pas d’illusion de la douche, pas de souci d’éviter la panique. Le contact avec l’horreur est immédiat.

Une rescapée hongroise installée aux États-Unis relate ces faits dans son témoignage en expliquant qu’elle les avait refoulés au plus profond de sa mémoire tant, sur le moment, elle ne voulait pas y croire, pensant qu’elle devenait folle. Bien des années plus tard, tout lui est revenu. [4]

Si Fanny explique que certains n’étaient pas tout à fait morts, c’est parce qu’à la fin de l’été 1944, le Zyklon B vint à manquer à cause de la désorganisation croissante de l’économie et des transports du Troisième Reich. Dans certains cas, les SS se contentaient d’asphyxier légèrement les gens qui étaient ensuite poussés encore vivants dans ces fosses d’incinération du crématoire V et du Bunker 2/V. Ce témoignage est corroboré par Marie-Claude Vaillant-Couturier : « Il y avait à Auschwitz huit fours crématoires. Mais à partir de 1944, ce n’était pas suffisant. Les SS ont fait creuser par les détenus de grandes fosses dans lesquelles ils mettaient des branchages arrosés d’essence qu’ils enflammaient. Ils jetaient les corps dans ces fosses. De notre bloc, nous voyions, à peu près trois quarts d’heure ou une heure après l’arrivée d’un transport, sortir les grandes flammes du four crématoire et le ciel s’embraser par les fosses. Une nuit, nous avons été réveillées par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin, par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando (le commando des gaz) que la veille, n’ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans la fournaise. »

Car lorsqu’on visite le camp aujourd’hui, tous les rescapés me l’ont dit, il manque un élément essentiel : l’odeur. Cette odeur permanente de chair brûlée venant surtout des bûchers et que le vent rabattait vers le reste du camp.

46571

A Birkenau, après avoir été tondue, rasée partout, tatouée, j’étais devenue le numéro 46571.

Ce fut extrêmement humiliant. A l’époque, il y avait encore beaucoup de pudeur, on ne se déshabillait pas devant des inconnus. Même pas devant ses parents. Je n’étais plus Fanny, j’étais un numéro. Il fallait connaître son matricule en allemand et en polonais et le mémoriser rapidement pour éviter les coups qui pleuvaient tous les jours. Birkenau c’est le froid en hiver, puis la boue, et la chaleur en été. Je me rappelle avoir crevé de soif, car il n’y avait pas d’eau. Une fois, en me voyant manger des pelures de pommes de terre, car je crevais également de faim, un détenu français m’a donné du pain. Il m’avait surnommée Patate. Il s’appelle Simon Gutman et quand nous allons nous voir bientôt à la Mairie du XXe arrondissement, où nous nous réunissons une fois par an, il va me faire de grands signes et me lancer : Hé Patate !!!!

On ne peut pas dire qu’il y avait en permanence une grande solidarité, mais quelquefois, j’ai pu en bénéficier.

Dans le camp, il y avait des latrines en béton où certains détenus se cachaient, car les Allemands n’y entraient jamais à cause de l’odeur. Moi, je me rappelle qu’au début, dans le camp des femmes de Birkenau, il y avait des trous, d’immenses fosses creusées très profondément, et qu’il fallait se tenir à deux ou trois pour ne pas y tomber. Celle qui tombait, tombait dans trois mètres de merde, et c’était terminé pour elle ! Les Allemands nous haïssaient, nous étions des pestiférés.

Par moments, les mots sont durs, crus mêmes. Fanny raconte sans édulcorer mais explique toujours aux élèves qu’elle ne leur parle que de ce qu’elle connaît et a vu (en l’occurrence pour Birkenau, uniquement le camp des femmes, car la circulation n’était pas libre dans le camp), que son récit ne remplace pas le cours mais le complète.

Son attitude est la même lors de la visite d’Auschwitz-Birkenau. En plein hiver, par moins quinze degrés, nous avançons dans la neige. Dans cette atmosphère glacée, dans l’immensité de Birkenau, Fanny veut absolument nous montrer « sa » baraque, dans le camp des femmes. Une grande partie des baraques a été détruite. Il faut tenter d’imaginer de nombreuses constructions, dans un espace vide.

Elle complète les explications des guides, Dorota et Antoni, qu’elle appelle en riant « Barbichu » ! Chaque rencontre avec un survivant du camp, chaque visite à Birkenau est pour moi l’occasion d’apprendre. Les livres ont encore un effet protecteur, mais lorsqu’on se trouve sur les lieux mêmes du massacre, la perception change. Il est par contre nécessaire que les élèves soient conscients que s’ils peuvent en savoir davantage sur des faits, il est impossible pour eux de recevoir une « expérience » car ils ne pourront jamais se mettre à la place de ceux qui ont vécu à Birkenau. Ce qui est dicible, compréhensible ne peut pour autant être ressenti.

Dans le camp, celui qui ne travaillait pas ne mangeait pas. D’ailleurs, la nourriture était très mauvaise. Ignoble, mais il fallait manger quand même pour tenir. Manger une soupe infecte (en apprenant à se placer au bon endroit de la file pour avoir quelques légumes et pas un liquide clair), des tranches de pain dont les kapos nous volaient toujours une partie, des rondelles de saucisson de cheval, boire un ersatz de café. Comme je ne supportais plus de voir mourir mes camarades, j’avais accepté de travailler la nuit. Je mangeais un peu plus et j’avais moins froid. Si je témoigne, c’est aussi pour mes camarades qui ne sont pas rentrées.

Dans le camp, il y avait des communistes françaises qui étaient arrivées le 27 janvier 1943 et on m’a raconté qu’elles étaient entrées dans le camp en chantant La Marseillaise !

A l’automne 1944, il y eut une révolte : des ouvrières qui travaillaient dans une usine à l’extérieur du camp, avaient pu rapporter de la poudre explosive cachée dans les ourlets de leurs jupes. Cette poudre, transmise à des hommes des Sonderkommandos servit à faire sauter les crématoires III et IV. La répression fut terrible : elles ont été pendues. Deux devant l’équipe de jour, deux devant l’équipe de nuit. J’entends encore leurs os craquer.

Il n’y eut pas de survivants de cette révolte qui fit des victimes parmi les SS. Les membres du Sonderkommando se battirent avec énormément de courage. La durée de vie de ces hommes chargés de vider la chambre à gaz, de baigner les morts, de les transporter au crématoire n’était que de quelques semaines.

L’ÉVACUATION DU CAMP ET LA MARCHE DE LA MORT

Devant l’avancée des troupes soviétiques, les Allemands ont fait évacuer le camp. Ce fut la fameuse « Marche de la mort », qui vit périr énormément de déportés très affaiblis. Mais nous allâmes d’abord à Auschwitz, à quelques kilomètres de là. Les baraques en briques avec des châlits plus vastes nous semblaient luxueuses après celles de Birkenau. Puis nous partîmes vers le nord puis le nord-ouest. Il fallait marcher sinon on recevait une balle dans la tête. Pour nous soutenir, nous marchions à quatre, deux au centre qui pouvaient se reposer et deux sur les côtés qui traînaient les autres. En on permutait. Nous avons traversé des forêts, la peur au ventre, car nous savions que les Allemands y faisaient : des charniers. Après avoir transité par le camp de femmes de Ravensbrück, j’ai fini par être libérée au camp de Neustadtglewe en 1945. Beaucoup ont péri. Les rations ne cessaient de diminuer. Ce fut aussi une période atroce.

REVENIR

A mon retour, je n’avais plus personne. J’ai tout perdu : la spoliation fut totale. Nous venions d’un milieu extrêmement modeste mais au retour, il n’y avait plus rien. Notre appartement était occupé par une autre famille. Il avait été vidé, jusqu’à la dernière casserole. Il ne me reste aucun souvenir de famille. Je ne peux même pas vous donner une photographie de moi adolescente.

Quelques années plus tard, en parcourant les murs de la salle du Mémorial de la Shoah où sont les photos des enfants, je découvre une photo d’Eva et une de Bernard. Je peux enfin mettre un visage derrière le nom de la sœur et du frère de Fanny.

Je me suis reconstruite seule moralement et physiquement, puis, j’ai essayé de bâtir un foyer heureux. Je n’ai pas pu parler à ma fille car on ne raconte pas l’horreur à ses enfants, mais, en l’emmenant à Auschwitz en 1988, j’ai pu en parler sur place. Je n’ai jamais rien dit ou expliqué à ma petite sœur Madeleine car elle ne voulait rien savoir et elle avait peur. J’ai par contre emmené Michel, mon petit frère en 1988 et lui ai expliqué, comme à ma fille. Nous avons vu Auschwitz-Birkenau mais aussi Maïdanek et le ghetto de Varsovie. L’émotion de Michel était très forte. Il a rempli un petit sac en plastique de terre de Birkenau recueillie près des crématoires et désire qu’on place cette terre dans sa tombe.

TÉMOIGNER

Je fais ce que je peux pour transmettre la mémoire des événements qui m’ont personnellement atteinte. Mais il ne faut pas oublier que certains cas ne sont pas les mêmes que les autres et que les sensibilités sont différentes.

A notre retour, visiblement, notre cas n’intéressait que le monde juif qui avait perdu tant des siens. Il a fallu que la F.N.D.I.R.P. à Paris, accepte les dossiers de tous ceux, communistes et juifs qui n’avaient pas droit à l’obtention d’une pension comme résistants. Étaient reconnus comme résistants ceux qui s’étaient engagés dans des structures et réseaux de la Résistance du Général de Gaulle (je crois vers 1943). Grâce à la F.N.D.I.R.P., nous étions reconnus comme déportés et internés, mais avec des cartes bleues (les résistants avaient des cartes roses). Nous avions droit à une pension quand nos maladies étaient reconnues comme dues à notre situation de victimes civiles.

Il y a une différence fondamentale entre le destin des Juifs déportés et celui des autres. C’est que nous étions voués à l’extermination.

Je pense qu’on a commencé à parler et à réaliser ce qui s’était passé, à la sortie du film de Claude Lanzmann, « Shoah », qui fut un choc salutaire. Et à peu près en même temps est passé à la télévision le film de Rossif, « De Nuremberg à Nuremberg ». L’enseignement de la Shoah dépend évidemment du professeur. De plus, ces événements ont été longtemps absents des livres d’histoire. Donc, il fut un temps où les professeurs ne connaissaient pas ces faits sauf ceux qui faisaient des recherches particulières.

Avant 1988, il y avait déjà des voyages mais comme pèlerinages d’anciens déportés et de familles. La pédagogie est venue après, à la demande des établissements scolaires. Lorsque je suis retournée pour la première fois à Auschwitz, quarante-cinq ans après, lors d’un pèlerinage, une directrice d’école m’ayant entendue parler sur place à ma fille et à mon frère, m’a demandé de venir donner mon témoignage dans son collège. J’ai été très motivée et je l’ai fait par désir de faire connaître ce que j’avais vu et subi, pour établir la vérité, une vérité historique et aussi pour rendre hommage à mes camarades disparues. Quand je parle avec les collégiens ou les lycéens, mon idée principale est de leur transmettre mon vécu pour qu’ils sachent la vérité et ne soient pas victimes de propagande. Le passé doit servir l’avenir.

Tous m’ont dit leur désir que les persécutions dont eux et leurs familles ont été les victimes ne soient pas oubliées, et à quel point ils font confiance aux professeurs pour transmettre cette histoire. Car s’il est normal qu’on entende et transmette cette mémoire, il faut admettre l’idée que la Shoah doit être tout entière dans le champ de l’histoire. Faire plus d’histoire pour être prêts pour un temps où il n’y aura plus de témoins.

Une bibliographie sera prochainement mise en ligne ici même, sur le site de l’APHG.

© Les services de la Rédaction d’Historiens & Géographes, 17/07/2017. Tous droits réservés.